Диверсия на балу и канонада на складе боеприпасов. Самые страшные пожары в Беларуси

Диверсия на балу и канонада на складе боеприпасов. Самые страшные пожары в Беларуси

Двадцать два года назад, в одну из октябрьских ночей, в Козловщинском доме-интернате Гродненской области вспыхнул пожар. Внутри находились люди, неспособные спастись самостоятельно. Тогда погиб 31 пациент. Эта трагедия стала одной из самых тяжелых в истории Беларуси — но, увы, не единственной. В этом тексте мы рассказываем о крупнейших пожарах и взрывах, произошедших в БССР и современной Беларуси.

О чем эта статья

- Пироман в психиатрической лечебнице

- Кошмар футлярного цеха

- Пожар в деревне Бусса. Когда киносеанс превратился в катастрофу

- Взрыв 54 вагонов с боеприпасами

- Самый страшный бал в истории Минска

- Пожар в спортивном комплексе «Трудовые резервы»

- Пылевой взрыв на «Пинскдреве»

Эта статья уже публиковалась на Onlíner. Мы обновили ее и снова делимся с вами — ведь истории и события, которые она раскрывает, продолжают оставаться важными.

Пироман в психиатрической лечебнице

Козловщинский дом-интернат для психоневрологических больных в небольшой деревеньке Рандиловщина Гродненской области работает с 1964 года. Здесь содержатся самые сложные пациенты без шансов на выздоровление. Многие из них оказались там потому, что могут нанести вред себе или окружающим. 22 года назад так и произошло.

Работать в таком месте крайне непросто. В обязанности персонала входят присмотр, уход, а главное — контроль за неизлечимо больными людьми. Наблюдение за ними ведется круглосуточно, ночью у палат всегда дежурит ответственный человек. В одну из ночей 2003 года санитарка, как всегда, несла службу и вдруг заметила возгорание. Пожарная сигнализация уже полгода как не работала, а телефона в стареньком деревенском доме отродясь не было. Женщина забила тревогу.

Огонь стал расползаться по деревянной постройке — потушить его самостоятельно уже вряд ли бы получилось. Врачи приняли решение не тратить время на сражение с пожаром и начали оперативно эвакуировать людей.

На тот момент в лечебнице наблюдалось 62 пациента. Возможно, если бы внутри находились здоровые люди, проблем было бы меньше. Вызвать пожарных удалось не сразу. К моменту приезда спасателей пламенем было охвачено все здание. Позже выяснилось, что в результате трагедии погиб 31 человек.

Потом было расследование. Следствие рассматривало 20 различных версий случившегося, а в итоге сделало довольно ожидаемые выводы: пожар устроил один из пациентов. Как тогда сообщали СМИ, мужчина страдал пироманией, а до этого пациенты как минимум трижды пытались совершить поджог, и в этот раз кому-то это все же удалось.

Кошмар футлярного цеха

В начале 1970-х на улице Софьи Ковалевской в Минске появился новый цех Минского радиозавода, в котором началось производство корпусов для теле- и радиотехники. На него возлагалось много надежд, ведь детали должны были расходиться по всему Союзу. Но история его была невероятно коротка и трагична.

10 марта 1972 года минчане увидели огромное облако дыма над промышленной зоной, по кварталам зазвенел жуткий грохот, за которым воцарилась тишина. Вряд ли тогда кто-то мог предположить, что только что случилась сильнейшая техногенная катастрофа последних лет.

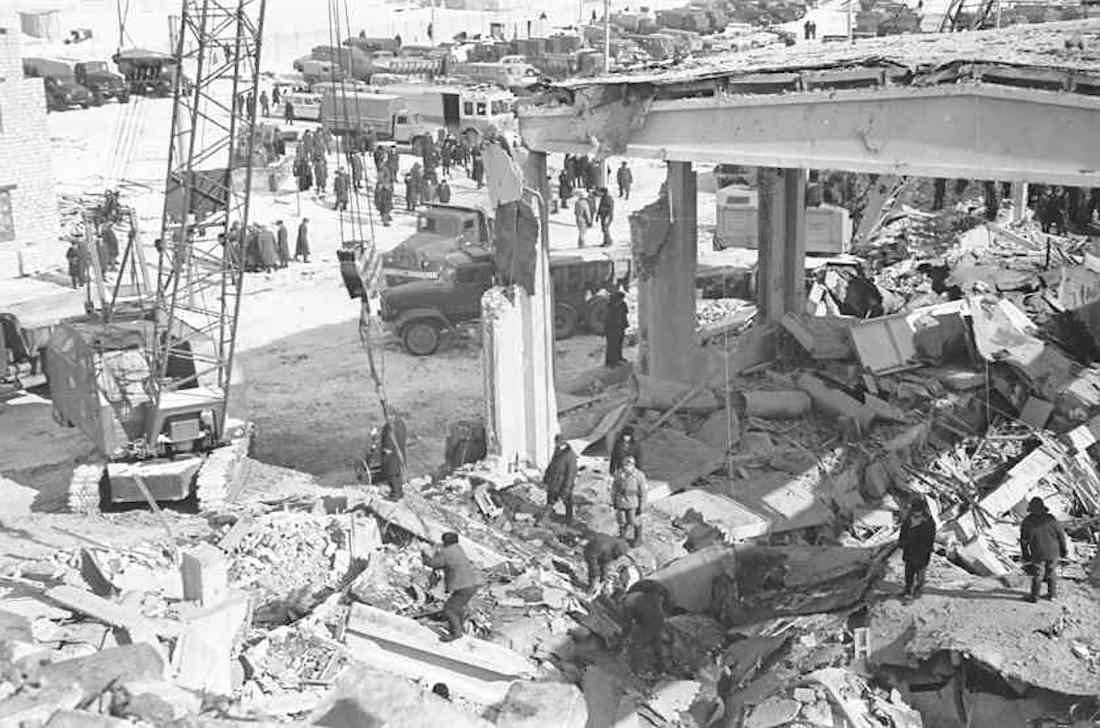

За считаные секунды двухэтажное здание превратилось в руины, под завалами оказались сотни людей. Судя по воспоминаниям сотрудников, в тот вечер в цеху трудилось около 700 человек. Сколько из них выжило, сказать было сложно.

Без помощи спецтехники поднять плиты было невозможно, однако подтянуть сюда автокраны удалось только через несколько часов. Правда, проку от них оказалось мало: маломощная техника не выдерживала такого груза, краны накренялись, плиты срывались и падали обратно к завалам, под которыми находились сотни людей.

Спасателей не хватало, и властями было принято решение о создании полка гражданской обороны. Завалы пришлось разбирать трое суток.

К этому моменту о случившемся уже знал весь город, хотя официальной информации на тот момент практически не было, а газеты ограничились лишь короткой заметкой, в которой не сообщалось никаких подробностей: ЧП, есть погибшие и раненые — на этом все. О том, что в результате этой аварии погибло минимум 148 человек, стало известно гораздо позже. Сколько работников предприятия скончалось от ранений позже, неизвестно до сих пор.

Пожар в деревне Бусса. Когда киносеанс превратился в катастрофу

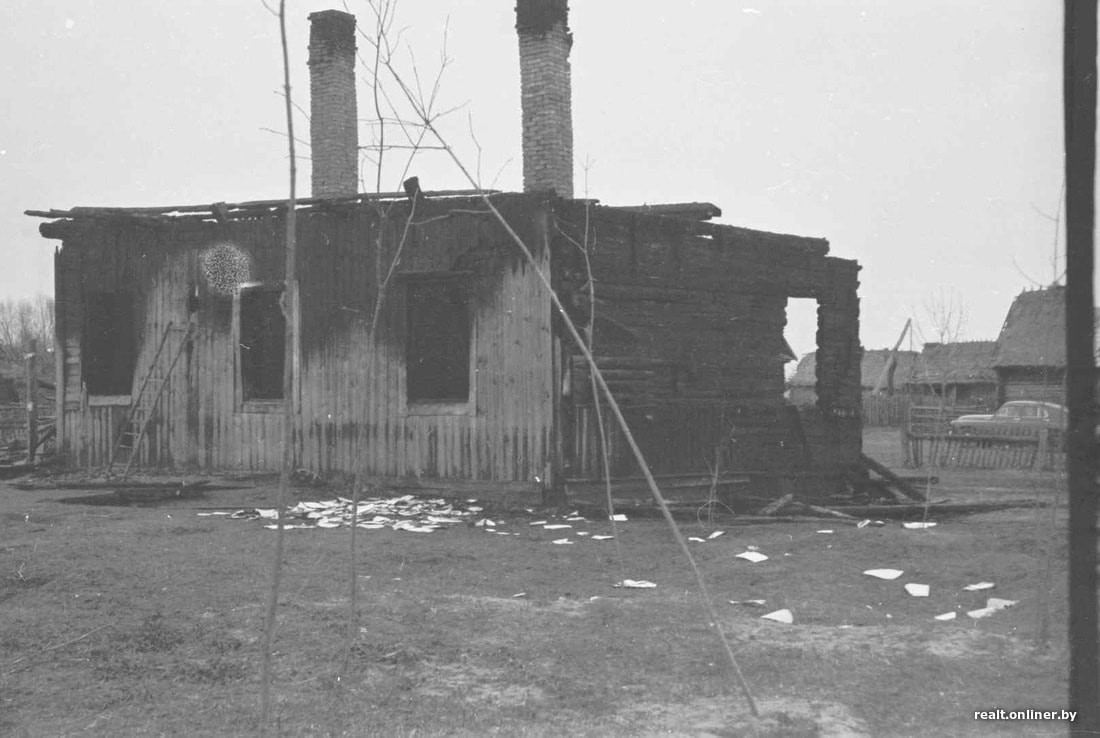

12 ноября 1957 года в деревне Бусса на Полесье обычный показ фильма обернулся одной из самых страшных трагедий в истории БССР. В деревянном здании сельской школы, где собралась почти вся молодежь деревни, вспыхнул пожар, унесший жизни 65 человек. Большинство погибших были подростками.

Все началось с неудачно уроненной керосиновой лампы. 24-летний Вова Наумчик по просьбе киномеханика попытался убавить фитиль, но задел лампу рукой. Она упала на пол, вспыхнул бензин, которым часто заправляли светильники. Пламя мгновенно охватило пол, кинопленку и оборудование. В узком помещении началась паника. Единственная дверь оказалась частично заколочена (видимо, механик проявил инициативу для борьбы с халявщиками), а окна закрыты. Люди пытались вырваться наружу, но проход был завален, многие погибли прямо у выхода.

Тем, кто выжил, пожар запомнился навсегда. Шестнадцатилетний Степан, чудом выбравшийся из зала, вспоминал, как вокруг горели друзья и соседи. Местные жители выбивали окна, вытаскивали тела, носили воду ведрами, но спасти удалось немногих. В каждом дворе деревни потом стоял гроб.

Следствие установило: здание было переполнено, нарушены элементарные правила пожарной безопасности. Виновными признали киномеханика, заведующих школой и клубом, местных чиновников и пожарного инспектора. Сам киномеханик получил десять лет в исправительно-трудовом лагере, а парень, случайно уронивший лампу, — пять.

Сегодня на месте сгоревшей школы стоит памятник с именами погибших. Старожилы вспоминают, что после той ночи деревня словно опустела — треть жителей уехала, песни и праздники исчезли. В Буссе говорят просто: «Жизнь здесь закончилась в тот день».

Взрыв 54 вагонов с боеприпасами

Весна 1984 года началась с 30-градусной жары, которая привела к сильным лесным пожарам. Только в массиве Гослесфонда БССР спасателями было ликвидировано 75 возгораний. Как раз в этом лесу недалеко от Бобруйска располагалась 789-я авиационно-техническая база 200-го гвардейского тяжелого бомбардировочного полка дальней авиации, на территории которой находились внушительные помещения с боеприпасами.

Склад, построенный в 1954 году, представлял собой семь хранилищ, а также семь открытых площадок и навесов для технических средств. Его общая емкость составляла 5 тыс. тонн боеприпасов — это примерно 90 вагонов. В один из дней сильный лесной пожар добрался и до него.

Из-за сильного ветра пожар распространялся достаточно быстро, склад загорелся, над воинской частью поднялось огненное облако. Осколки снарядов долетали до жилых домов близлежащих населенных пунктов, сыпались окна, шли трещинами постройки. Спустя несколько часов прогремел еще один мощный взрыв, в результате которого на месте происшествия образовалась воронка глубиной 15 метров и диаметром 35—40 метров. Среди населения началась паника, люди высыпались из домов на улицы, опасаясь обрушений. Местные власти обдумывали план эвакуации людей из близлежащих деревень и южной части Бобруйска.

Из-за непрекращающихся взрывов тушить пожар было невероятно сложно. Один из автомобилей пожарной службы сгорел, некоторые спасатели получили осколочные ранения.

Взрывы продолжались около четырех часов. В результате пожара было уничтожено около 54 вагонов боеприпасов, 6 хранилищ, 10 единиц техники и повреждено помещение воинской части.

Самый страшный бал в истории Минска

Здание на площади Свободы, 4, в Минске было одним из немногих, которые уцелели в годы войны. После освобождения города там расположилась специальная часть НКВД, в подвальных помещениях содержались военнопленные, а один из этажей был отдан под создание клуба имени Дзержинского. 3 января 1946 года в зале этого клуба решили организовать бал-маскарад для народных комиссаров и их семей, который закончился жуткой трагедией.

Помещение вмещало около 200 человек, но желающих попасть на праздник оказалось куда больше — около 500. В шумном зале крутили фильмы, играл оркестр.

После 23:00 кто-то закричал о возникшем пожаре, но разгоряченные гости приняли объявление за нелепую новогоднюю шутку.

Коридор начал заполняться дымом, центральный вход оказался в огне. Люди рванули к запасным дверям, но те были заперты и заставлены мебелью. Оставалось только прыгать из окон, которые были расположены на высоте 14 метров. Деваться было некуда, люди один за одним стали выскакивать на улицу из уже вовсю полыхающего здания. Конечно, шансов спастись у них практически не было.

Центральная пожарная часть в то время располагалась всего в нескольких метрах от горящего здания, однако во время случившегося дежурный состав оказался за городом: незадолго до начала трагедии они получили сигнал о пожаре и умчались на вызов. Как оказалось позже, там всего лишь горели старые сараи, в то время как в центре Минска от огня погибали сотни людей.

Когда пожарные машины вернулись в город, огонь уже выбивался из окон, а люди делали все, чтобы выбраться: спускались по водосточным трубам, висели на карнизах, из последних сил старались удержаться на подоконниках.

Спасатели отчаянно пытались помочь, но в эту ночь все было не в их пользу: лестницы ломались от веса людей и падали под напором паникующей толпы, около часа ночи обвалилась кровля, рухнуло перекрытие третьего этажа.

Спасти удалось немногих — лишь тех, кто находился на площадках и лестничных маршах. Сколько людей погибло в том пожаре, неизвестно, вероятно, число измеряется сотнями. Их останки были захоронены в общей могиле на Военном кладбище в Минске. По городу ходили слухи: якобы поджог устроили агенты немецких спецслужб. Однако точные причины трагедии до сих пор остаются неясными.

Пожар в спортивном комплексе «Трудовые резервы»

24 февраля 1985 года одна спичка уничтожила сотни квадратных метров нового спортивного комплекса на улице Калиновского в Минске и чуть не унесла жизни десятков школьников и пожарных. На обычной тренировке по стрельбе из лука четырнадцатилетний Игорь поджигал спички. Одна из них попала между стопками матов. Ребята пытались раскидать горящие маты по сторонам и сбить пламя, но в какой-то момент раздался хлопок — пламя вырвалось вверх и перекинулось на деревянный подшивной потолок.

Когда пожарные прибыли на место, манеж уже вовсю полыхал, а сквозняк из выбитых окон создавал настоящий огненный вихрь. Металлические соединения теряли несущую способность — потолок рухнул, но все пожарные успели отойти в безопасное место.

«С точки зрения пожарного искусства этот пожар — не самый сложный: здесь мало препятствий, никаких лабиринтов и подвалов, рядом водоем, а мои бойцы знали это здание как свои пять пальцев. Но это только в теории. На практике же помещения такой высоты тушить крайне сложно: нужны были как минимум очень мощные лафетные стволы, дающие струю в 40—50 метров. Только чтобы сосредоточить нужное количество средств, нам пришлось потратить около двадцати минут. Когда прибыли расчетные силы, все уже рухнуло», — рассказывал Onlíner бывший майор, руководивший тушением того пожара.

В тушении участвовали 25 экипажей, от 60 до 100 человек, техника прибыла со всего города. Несмотря на то, что здание горело как факел, пострадавших удалось избежать, а основная часть комплекса сохранилась. Однако вскоре по приезде комиссии из Москвы началось расследование: было заведено уголовное дело, оценен ущерб в 762 тысячи рублей, наказания постигли и администрацию комплекса, и мать Игоря, и часть пожарных.

До пожара комплекс просуществовал всего три года. Специалисты еще до сдачи объекта предупреждали о возможной опасности конструкции, но замечания были проигнорированы из-за сроков строительства. Впоследствии манеж восстановили с учетом всех недочетов, работы затянулись более чем на десять лет.

Пылевой взрыв на «Пинскдреве»

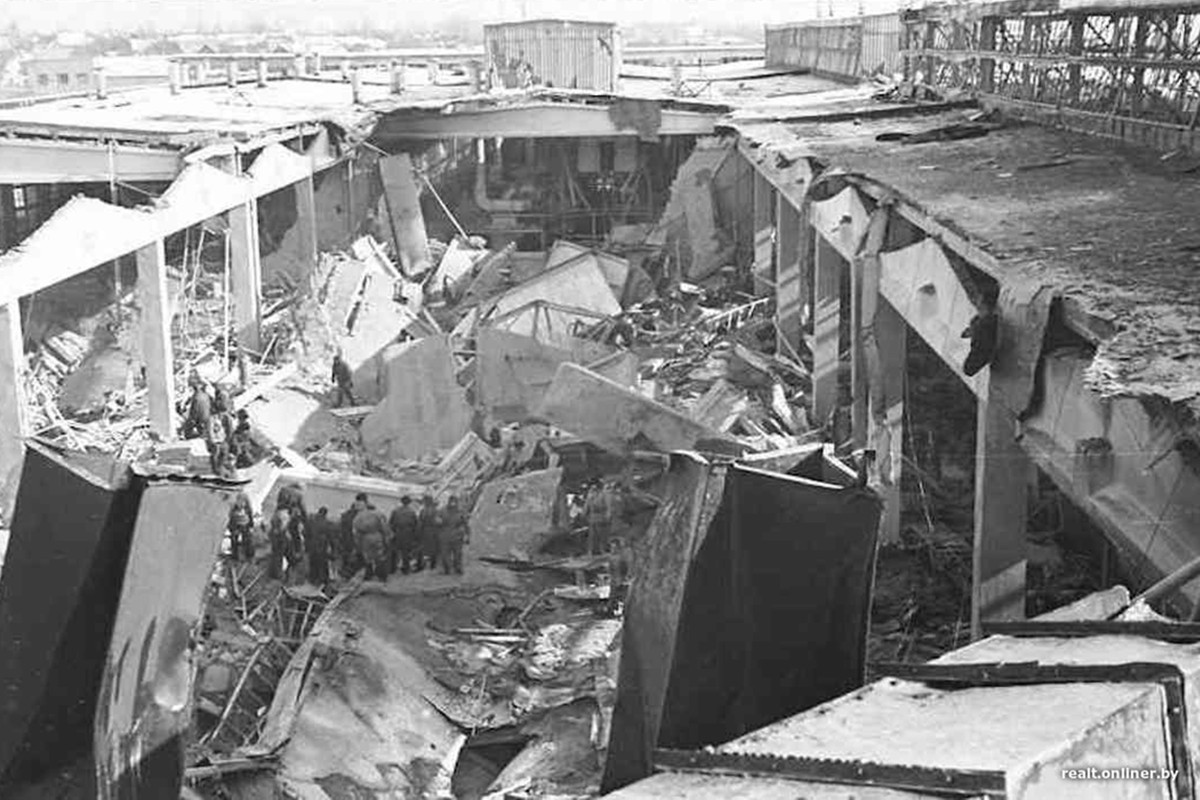

Со дня взрыва на всем известной фабрике «Пинскдрев» прошло почти 15 лет. Эта авария считается самой масштабной техногенной катастрофой в истории независимой Беларуси. 25 октября 2010 года в цеху по производству древесно-стружечных плит прогремел взрыв, за ним еще один. На территории производства начался сильный пожар, под обломками бетонного перекрытия оказались люди.

Все случилось посреди рабочего дня. В этот момент в цеху трудилось около 30 человек. Как стало понятно потом, почти половина из них погибли, многие получили травмы и навсегда остались инвалидами.

Началось расследование. Специалисты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за отложений древесной пыли и многочисленных нарушений техники безопасности. Было заведено уголовное дело.

После долгих разбирательств суд признал виновными трех бывших сотрудников. Директор получил четыре года за служебную халатность, главный инженер — три года, еще один инженер — четыре года в колонии-поселении. Судить должны были и бывшего генерального директора предприятия, но тот уехал за границу. Мужчина был объявлен в розыск и обнаружился на территории Польши. Он был допрошен, однако на родину так и не вернулся: польская сторона отказалась выдавать его белорусским коллегам.

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. ga@onliner.by