Как один мэр за 10 лет сделал Минск европейским городом — и умер в 43 года

Как один мэр за 10 лет сделал Минск европейским городом — и умер в 43 года

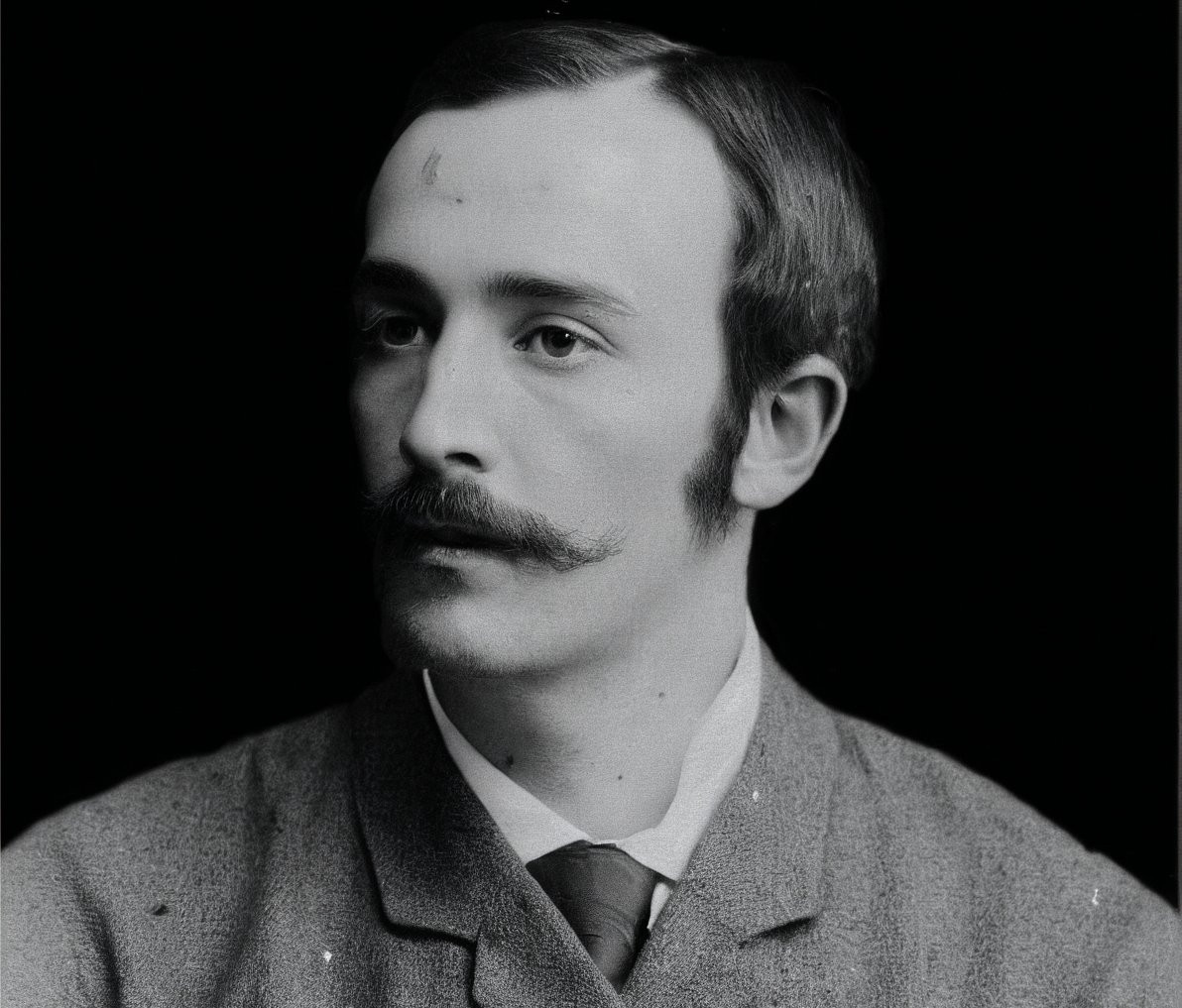

Он построил театры, запустил конку, провел электричество и водопровод, открыл первую телефонную станцию и превратил Минск в комфортный европейский город. Сегодня, 15 августа, исполняется 165 лет со дня рождения Кароля Чапского — самого энергичного и, пожалуй, самого щедрого градоначальника в истории столицы. Вспоминаем 10 удивительных фактов о человеке, который за свой счет менял облик города.

10 фактов о Кароле Чапском

- Имел немецкие корни

- Его отец был известным коллекционером и построил дворец, полный сокровищ

- Стал главой Минска в 30 лет

- Продал лес, чтобы достроить городской театр

- Открыл первую минскую электростанцию

- Запустил в Минске общественный транспорт

- Варил пиво по немецкой технологии

- Брал кредиты на развитие города и сам платил по ним

- Отказался от государственного жалованья и работал бесплатно

- Умер в 43 года от туберкулеза

Имел немецкие корни

История рода Чапских начинается задолго до того, как он появился на белорусских землях. Первое упоминание о Гуттенах относится к X веку: Эренрейх фон Гуттен, маршал германских войск, сражался вместе с императором Генрихом I Птицеловом против гуннов. В XII веке род получил титул графов Священной Римской империи.

В XVI веке Гуттены жили в местечке Чаплин в Померании — на северо-востоке Германии (сегодня это Поморье в Польше). После военных конфликтов они покинули родовое гнездо и переселились в Польшу. Здесь род стал именоваться Гуттены фон Чаплинские, напоминая тем самым и о своих немецких корнях, и о бывших владениях в Чаплине. Постепенно ополячившись, они стали называть себя Гуттены фон Чапские, Гуттены-Чапские, а к XVII веку закрепилось короткое и простое — Чапские.

На белорусские земли представители рода попали в XVIII веке благодаря браку с одним из самых влиятельных семейств — Радзивиллами. В 1772 году Вероника Радзивилл вышла замуж за хелмненского воеводу Франтишека Станислава Гуттен-Чапского. В приданое он получил имение Станьково — тогда еще тихое местечко, о котором заговорят в Европе только столетие спустя, когда там поселится его потомок Эмерик Гуттен-Чапский, известный коллекционер и отец будущего минского градоначальника Кароля Гуттен-Чапского.

Его отец был известным коллекционером и построил дворец, полный сокровищ

Отец Кароля, граф Эмерик Гуттен-Чапский, был человеком редкой энергии. При службе он успел побывать вице-губернатором Новгорода и Петербургской губернии, возглавить лесной департамент в Министерстве государственной собственности. Но в 1879 году оставил чиновничью карьеру и вернулся в родовое Станьково. Здесь он развернулся по-настоящему — устроил усадьбу, в которой смешались наука, искусство и блеск старинных европейских традиций.

Новый каменный дворец в романтическом стиле впечатлял библиотекой, коллекциями мебели, фарфора и оружия, янтарной отделкой и портретами знатных родов, с которыми Чапские породнились.

Главным же чудом Станьково стала «Скарбница» — миниатюрный замок-павильон, в котором разместились десятки тысяч монет, орденов и медалей, картины Ваньковича и Айвазовского, слуцкие пояса, старинное оружие и редкие минералы. Это был не просто частный сбор — коллекция жила, путешествовала по музеям Европы и издавалась в каталогах. Говорят, все богатство Станьково уместилось бы не меньше чем в двенадцати железнодорожных вагонах. До наших дней уцелела лишь часть этих сокровищ — теперь они хранятся в Кракове, а в Беларуси осталась опустевшая «Скарбница».

Нажмите на баннер, чтобы узнать, как выглядит сегодня бывшее имение Чапских в Станьково

Стал главой Минска в 30 лет

Кароль Гуттен-Чапский родился 15 августа 1860 года в Станьково. Учился в немецкой гимназии в Санкт-Петербурге, затем окончил Дерптский университет со степенью кандидата политэкономии и статистики. Вернувшись домой, он получил под управление отцовские владения — почти 40 тысяч гектаров земли с фольварками, лесными дачами и десятком городских зданий.

Еще подростком Кароль входил в число богатейших жителей Минска: владел домами на Захарьевской, Преображенской, Бобруйской улицах и на Привокзальной площади, а на Полицейской располагался собственный сад Чапских. К концу XIX века стоимость его городского имущества превышала 86 тысяч рублей — состояние, которым в Минске могли похвастаться не более 10 человек.

Высокий социальный статус, обширные связи и хорошее образование сделали его идеальным кандидатом на городское управление. В 1890 году, в тридцать лет, Кароля Гуттен-Чапского избрали минским городским головой. Так начался самый яркий и одновременно самый непростой этап в его жизни.

Продал лес, чтобы достроить городской театр

Чапский не стал раскачиваться — с первых дней взялся за преобразования в городе, начав с недостроенного театра. Здание на нынешней улице Энгельса начали возводить еще в 1888 году, но стройка быстро встала из-за нехватки средств. Молодой мэр нашел простое решение: продал на сруб городской лес в урочище Михолянка купцу Роговому за 45 тысяч рублей, и именно эти деньги позволили довести проект до конца.

5 июня 1890 года театр торжественно открылся. Это был первый в Минске стационарный городской театр на 700 мест. Билеты стоили от 20 копеек за место на балконе до 5 рублей за ложу, так что спектакли могли увидеть практически все слои населения. Новый культурный центр сразу стал модным местом города — и первым громким успехом Чапского на посту градоначальника.

С 1944 года театр, построенный Чапским, носит имя Янки Купалы.

Открыл первую минскую электростанцию

Кароль Чапский стал мэром в эпоху больших перемен: Европа шагала в будущее с электричеством, и Минск не мог оставаться в тени. В 1895 году по его инициативе в городе заработала первая электростанция, обеспечившая светом центральные улицы и театры. Таким образом столица стала четвертым городом Российской империи после Москвы, Петербурга и Киева, где появился собственный источник электричества.

Станция, построенная на берегу Свислочи, была выполнена в стиле неоготики и вырабатывала постоянный ток напряжением 120 вольт. Первые паровые машины и динамо-машины питали 140 лампочек для улиц и столько же для театров. Мощность станции позволяла также освещать дома богатых горожан.

Со временем потребности Минска росли, и электростанцию пришлось модернизировать. В 1899 году она получила название «Эльвод» — сокращение от «электро-водопроводная станция» — и включала в себя и водопровод, и электрические сети. Долгие годы станция была символом прогресса. Здание простояло на набережной до 2011 года, когда его снесли ради строительства отеля.

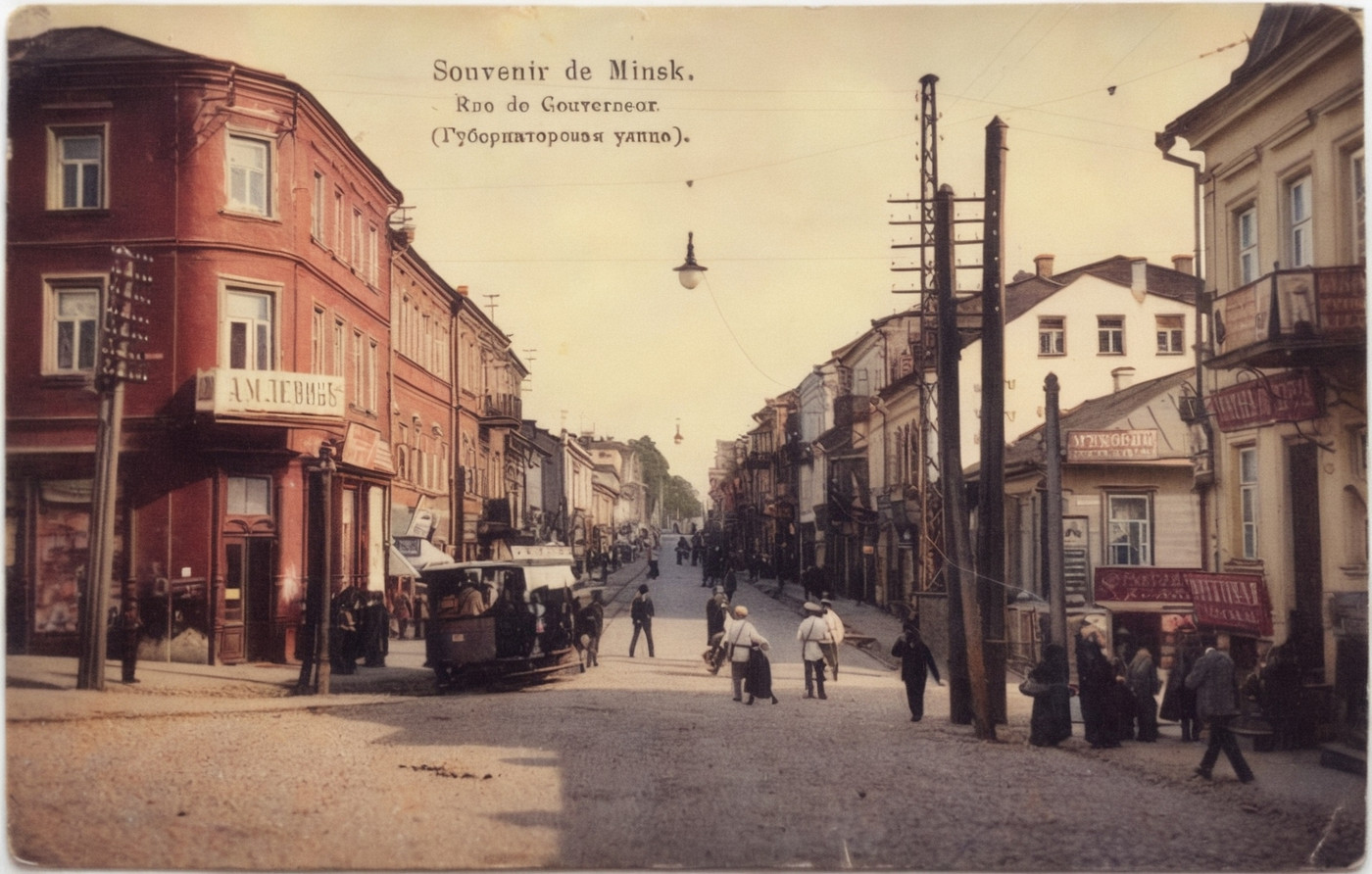

Запустил в Минске общественный транспорт

В конце XIX века Минск рос и горожанам все чаще требовалось быстро добираться из центра к вокзалам и окраинам. Кароль Чапский, вдохновившись опытом крупных городов, поддержал проект конно-железной дороги инженера Андрея Горчакова. По плану в городе проложили четыре линии рельсов, ведущие к вокзалам. 10 мая 1892 года по ним пошли первые вагоны конки — длинные, почти восьмиметровые экипажи, запряженные лошадьми. Минчане толпились у обочин, чтобы увидеть новинку, а самые смелые тут же пробовали прокатиться за 3—4 копейки — в разы дешевле извозчика.

Вагоны вмещали до тридцати пассажиров и ходили с семи утра до одиннадцати вечера. На линии одновременно работало до двенадцати конок, а в парке держали сорок лошадей. Помимо кучера и кондуктора в экипаже был еще и форейтор — специалист по подъемам. Он на ходу припрягал к вагону дополнительную лошадь, помогал взять гору, а потом быстро отцеплял ее и возвращался обратно.

Конка быстро стала привычной частью городских улиц, меняя сам облик Минска. По ее маршрутам появлялись магазины, выравнивались дороги, прокладывались тротуары. Популярность была такой, что в 1903 году конка перевезла более миллиона пассажиров, а к 1914-му — почти вдвое больше. Этот транспорт прослужил до 1929 года, когда на смену лошадям пришел электрический трамвай.

Варил пиво по немецкой технологии

На посту главы города Чапский не забывал и о личном бизнесе. Одним из его дел было пивоварение. В 1893 году он купил у семьи Фрумкиновых небольшую пивоварню на пересечении современных улиц Богдановича и Киселева. Вскоре построил каменный корпус, оснастил его паровым котлом и передовым оборудованием, а пиво стал варить по строгой баварской технологии.

Под руководством Чапского деревянная броварная превратилось в настоящий современный завод. Он получил название «Богемия» и уже тогда завоевал признание: на Всероссийской выставке 1896 года пиво из Минска удостоили медали и похвальной грамоты.

Исторические краснокирпичные корпуса сохранились до наших дней. Сегодня завод носит имя «Аливария».

Брал кредиты на развитие города и сам платил по ним

Денег на мосты, водопровод, дороги и новые здания в минской казне конца XIX века не хватало. Но Кароль Чапский не собирался тормозить преобразования. Он взял кредит в 250 тысяч рублей и вложил их в развитие городской экономики — от ремонта улиц до модернизации коммунального хозяйства. Вернуть деньги планировалось постепенно, за счет будущей прибыли, но сроки поджимали. И тогда граф поступил беспрецедентно: заплатил проценты сам, из собственного кармана, выложив более 28 тысяч рублей.

Чапский не боялся брать на себя личную ответственность. Заемные деньги Минску давали под его подпись и поручительство, а постоянными кредиторами были Минский и Московский земельные банки, Государственный банк и местное товарищество взаимного кредитования. В 1899 году он одним из первых в Российской империи добился разрешения на долгосрочный кредит в полтора миллиона рублей на 50 лет. Не дожидаясь прибыли от продажи городских облигаций, Чапский продолжал благоустраивать город за свой счет: расширял водопровод, мостил Троицкий рынок и улицы, запускал проекты, которые меняли жизнь Минска на десятилетия вперед.

По сути, все, что мы сегодня называем «городской инфраструктурой», тогда появлялось с его подачи. Первая телефонная станция, электрическое освещение, новые мосты и дороги, ночные приюты и дешевые столовые для рабочих, современная мясная торговля, защита берегов Свислочи от стоков, родильный дом, амбулатория и даже больница для проституток — список тянулся на страницы. К 1901 году сумма личных вложений Чапского в развитие Минска превысила 200 тысяч рублей, а сам город превратился из провинциального уездного центра в европейскую столицу.

Отказался от государственного жалованья и работал бесплатно

Во второй срок на посту городского главы Кароль Чапский отказался от годового жалованья в 3000 рублей. Полагают, что таким образом он пытался снять с себя подозрения в злоупотреблениях. В те годы вокруг мэра ходили слухи о растрате средств: якобы он закладывал деньги городу, а потом возвращал под процент, и будто бы по сговору проводились покупки земель. Впрочем, часть обвинений касалась скорее разжиревших на сомнительной торговле городскими землями чиновников, чем самого Чапского.

Новаторские идеи и успехи градоначальника не всем приходились по вкусу, и армия «доброжелателей» постоянно инициировала всевозможные козни. Городская дума часто не утверждала сметы расходов на проекты Чапского, тогда он финансировал их из собственного кармана.

Современные исследователи сомневаются, что за действиями Чапского стояли корыстные мотивы. Человек с блестящим образованием из древнего благородного рода имел крупные наследственные капиталы и обширные земли, поэтому крохоборствовать и выцарапывать из бюджета какие-то суммы просто не имело смысла. К тому же это неминуемо легло бы позором на весь род.

Умер в 43 года от туберкулеза

Кароль Чапский пробыл городским головой три срока — с 1890 по 1901 год. Это было десятилетие стремительных преобразований, каких Минск не знал прежде: из провинциального губернского городка он превратился в современный европейский центр. Но напряженный ритм работы, постоянные конфликты с оппонентами и заботы о десятках проектов подорвали здоровье градоначальника.

В 41 год Чапский покинул пост и отправился в Европу лечиться от туберкулеза: сначала в Баден-Баден, затем во Франкфурт-на-Майне. В то время эта болезнь была приговором, и даже огромные состояния богатейших людей не могли ее остановить. Немецкие врачи оказались бессильны — в начале 1904 года граф умер в возрасте 43 лет.

По завещанию его похоронили в родовой усыпальнице в Станьково.

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by