Жители таежных поселков и военные начали массово умирать от таинственной болезни. Что это было?

Жители таежных поселков и военные начали массово умирать от таинственной болезни. Что это было?

Миллионами лет он жил в дремучем лесу, не доставляя никому проблем. Просто потому, что мешать было некому. Все изменилось, когда в прежде глухой тайге появились люди. Их становилось все больше и больше, а вместе с ними появилась и питательная среда, способствовавшая распространению страшной болезни. Кто-то из несчастных, подхвативших вирус, умирал в мучениях, кто-то на всю жизнь оставался инвалидом, но происхождение «токсического гриппа», его причины и условия возникновения оставались загадкой. Настолько, что появились подозрения в применении бактериологического оружия. Когда проблема стала принимать характер эпидемии, бороться с ней отправили научную экспедицию из Москвы. И ученые смогли всего за три месяца сделать невероятное. Однако клещевой энцефалит по-прежнему остается серьезной проблемой, десятки случаев заболевания которым фиксируются и в Беларуси.

Таежный вирус

Об опасности, притаившейся в лесу, жители дальневосточной тайги хорошо знали. Речь шла вовсе не о нападении диких животных. По крайней мере, эта угроза была очевидной и понятной. Каждый год, преимущественно весной и летом, в самых населенных южных районах региона фиксировались случаи странного заболевания. Симптомы в виде лихорадки, сильной головной боли, рвоты, судорог часто заканчивались смертью или тяжелыми поражениями центральной нервной системы, параличом, потерей слуха и зрения. Среди пострадавших были охотники, собиратели орехов и грибов, лесорубы, то есть люди, по каким-то причинам посещавшие лес. Причем местные жители в меньшей степени были подвержены риску болезни.

Бóльшую опасность она представляла для приезжих.

А их на Дальнем Востоке СССР становилось все больше и больше. В стране шла индустриализация, для которой природные ресурсы региона представляли большую ценность. В тайге появились геологи и топографы, а также военные. В начале 1930-х годов Маньчжурию оккупировали японские войска, и Советский Союз был вынужден разместить в приграничных районах свои военные части. Солдаты часто жили в обычных палатках, и среди них распространение «токсического гриппа», а именно такое название дали болезни местные врачи, стало напоминать эпидемию. К 1936 году проблема стала настолько серьезной, что управление здравоохранения Дальневосточного края обратилось за помощью в Москву, попросив прислать специалистов, которые помогли бы установить причину заболевания и разработать методы борьбы с ним.

Глава экспедиции

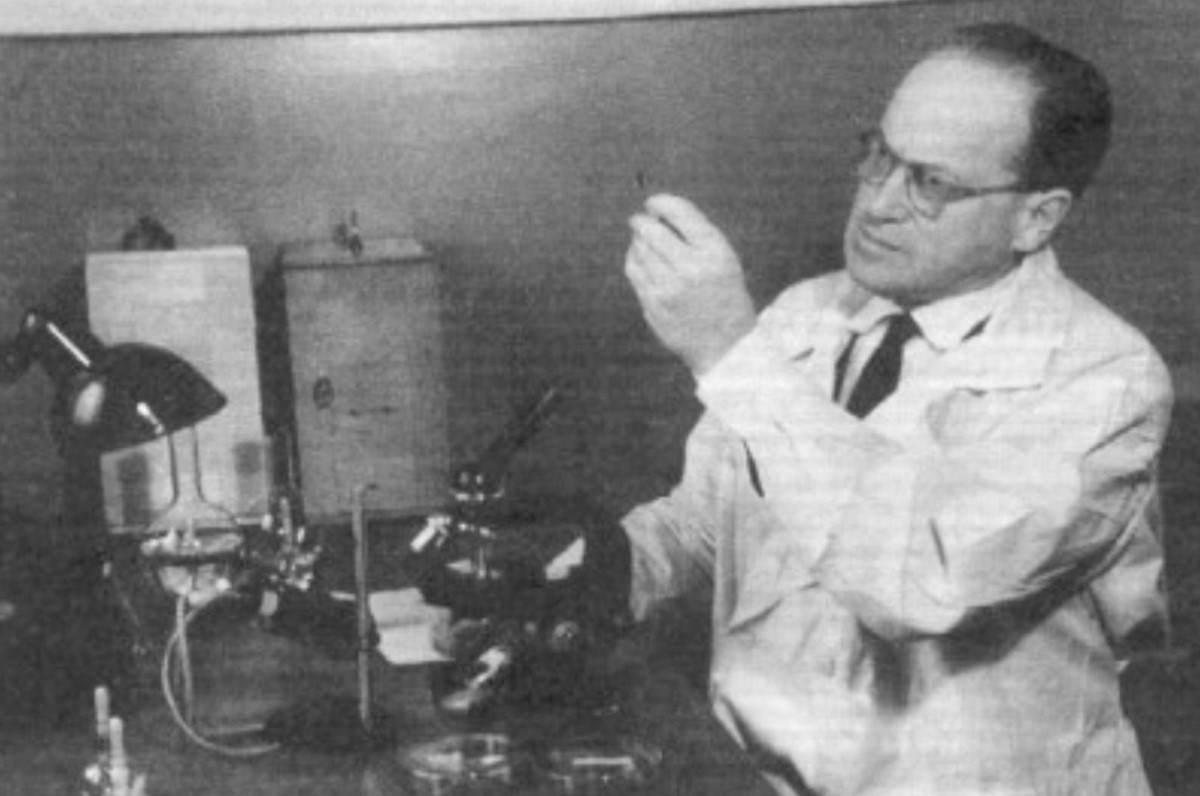

Руководителем делегации в столичном Наркомздраве решили назначить 43-летнего Льва Зильбера, главу Центральной вирусной лаборатории страны. На счету ученого уже были кампании против вспышек брюшного тифа, чумы и оспы в различных районах СССР. Он же только что провел успешные испытания вакцины против гриппа. По воспоминаниям современников, Зильбер «…был натурой страстной, отдававшейся любому делу, любой идее, которая его захватила целиком, без остатка, с невероятной энергией, напором, нетерпением и неистовством. В его жизни не было ничего, что он бы делал по обязанности, по службе, наполовину, кое-как…»

Вместе с Зильбером на Дальний Восток чиновники хотели отправить еще девять профессоров, но он категорически этому воспротивился.

Уже получив опыт работы с авторитетными коллегами, вирусолог понимал, что у экспедиции должен быть один начальник, который возьмет на себя полную ответственность за результат. В противном случае все грозило обернуться постоянными конфликтами разных мнений. Фактический ультиматум Зильбера в итоге удовлетворили. Он сам набрал команду преимущественно из молодых людей, еще не отягощенных грузом стереотипов и готовых к сверхинтенсивной работе. А она предстояла именно такой.

В полевых условиях

Базой для экспедиции выбрали поселок лесозаготовителей Обор, расположенный в уссурийской тайге на юге современного Хабаровского края. Московские гости прибыли туда 18 мая 1937 года и узнали, что сезон таинственной болезни из-за ранней весны был уже в самом разгаре. Вирусологов разместили в дощатых бараках. Условия были, мягко говоря, спартанскими, а работать приходилось порой по 12 часов в день фактически без выходных. Зильбер выбрал молодых сотрудников еще и поэтому.

Им легче было переносить тяготы полевой работы в малоприспособленных для этого условиях.

После внимательного изучения симптомов исследователям уже было понятно, что они имеют дело с энцефалитом — группой заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Однако местные специалисты полагали, что виновником всех бед является т. н. «японский летний энцефалит», вспышка которого в 1920-е годы унесла в Японии несколько тысяч жизней. Зильбер составил три научных плана. Первый — на тот случай, если это действительно летний энцефалит. Второй план — если это какой-нибудь другой энцефалит. И наконец, третий план — на случай, если это вообще не энцефалит. С самого начала стало понятно, что первый план можно отправить в мусорную корзину.

Расследование

Переносчиком «японского летнего энцефалита» были комары, но сезон комаров в уссурийской тайге еще не начался. К тому же изучение истории болезней в больнице поселка Обор показало, что случаи заболевания наблюдались и в апреле, когда о наступлении лета в этих местах еще приходилось мечтать. Однако понятно было и то, что переносчиком вируса, скорее всего, являлись насекомые, ведь многие больные не были знакомы друг с другом, что исключало воздушно-капельный способ заражения.

На верный след ученых навел первый кейс текущего сезона.

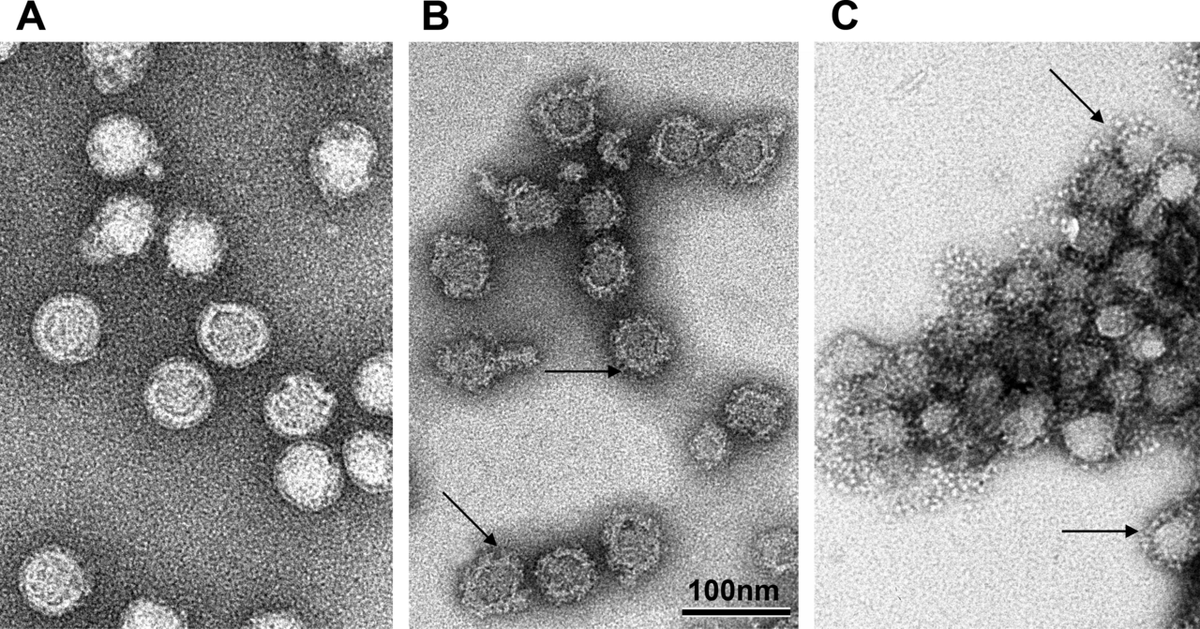

Некая женщина, домохозяйка, заболевшая в начале мая, рассказала, что примерно за две недели до появления симптомов ходила собирать в тайгу орехи, а вернувшись обнаружила на теле впившихся в него клещей. Иксодовые клещи и стали основными подозреваемыми. Зильбер предположил следующую цепочку распространения инфекции. В тайге существуют естественные природные очаги вируса. Его носителями являются какие-то лесные животные. Кусая их, клещи заражаются и, в свою очередь, переносят вирус человеку. Оставалось лишь подтвердить теорию на практике.

Наводнение

Всех своих сотрудников Зильбер разделил на два мобильных отряда, работавших параллельно. Это было необходимо, чтобы полученные результаты работы имели независимое подтверждение. Кто-то занимался поимкой клещей в тайге и профилактической работой среди регулярных посетителей леса. Кто-то искал возбудителей в организмах подопытных животных. С собой из Москвы вирусологи привезли целый небольшой зоопарк. Однажды его даже пришлось экстренно спасать, когда после затяжных муссонных дождей река Обор вышла из берегов и угрожала затоплением виварию и экспедиционной базе. К счастью, и животных, и оборудование, и уже выделенные штаммы вируса удалось перевезти в безопасное место.

Одновременно исследовался и механизм борьбы с заболеванием, получившим название клещевого энцефалита.

Он преподнес сюрприз. Выяснилось, что сначала иммунная система больных почти не вырабатывает антител к вирусу. В том числе и поэтому вирус представлял такую опасность. Лишь после того, как больной переживал первый период энцефалита, антитела начинали появляться и чем больше проходило времени, тем с большей активностью. К августу 1937 года из крови переболевших уже создали первые иммунные сыворотки, которые должны были помочь бороться с врагом. Однако весь этот триумфальный научный путь ученых был омрачен трагедиями среди членов экспедиции.

Жизнь ради науки

Сам Лев Зильбер писал про это так: «Наш успех был омрачен лабораторными заражениями сотрудников. Трудно установить обстоятельства, при которых они заразились. Все меры обычной профилактики при работе с заразным материалом тщательно проводились всеми сотрудниками… Невозможно было предположить, что вирус обладает какой-то особой экстраординарной инфекциозностью. В конце концов, мы были пионерами в этой области, мы были первыми людьми на Земле, которые держали в руках этот неизвестный ранее вирус».

Погиб искусанный в тайге клещами паразитолог Борис Померанцев. Заразились, заболели, но выжили паразитолог Александр Мончадский и лаборантка Евгения Гневышева, флотский врач Валентин Соловьев. Уже позже в Москве от энцефалита умерли молодые вирусологи Наталья Уткина и Надежда Каган. Героем газетных публикаций стал Михаил Чумаков. Он подхватил энцефалит, вскрывая череп одного из умерших больных и случайно поранившись. Опасность вируса Чумаков испытал на себе, потеряв в итоге слух. Его правая рука навсегда осталась парализованной.

Вакцина

Трехмесячная работа в тайге экспедиции Зильбера завершилась научным подвигом. Работая в критических условиях с риском для жизни, ученые смогли разобраться в происхождении заболевания, механизмах его передачи, определить иксодовых клещей как главных ее виновников, разработать первые профилактические мероприятия, которые сразу же привели к резкому уменьшению случаев энцефалита, выделить почти три десятка вирусных штаммов и даже сделать иммунные сыворотки.

За первой экспедицией на Дальний Восток в 1938-м и 1939-м последовали еще две.

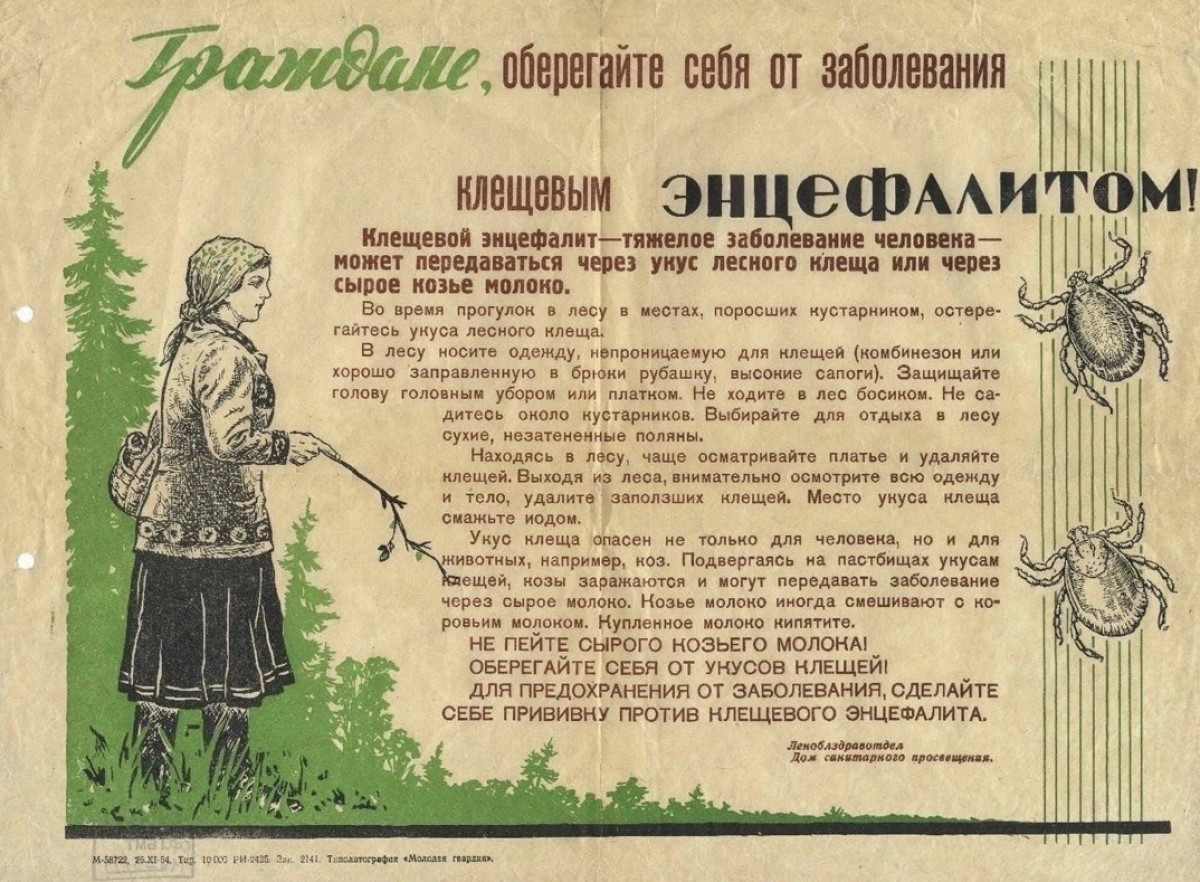

Они также внесли основополагающий вклад в понимание клещевого энцефалита. В ходе второго научного десанта были установлены пути циркуляции вируса, природные резервуары, изучены патогенез инфекции и иммунный ответ. Также вирусологи зафиксировали осеннюю вспышку заболевания, поняв, что весенне-летним сезоном угроза не исчерпывается. Третью экспедицию 1939 года посвятили испытаниям вакцины, разработанной за это время в московских лабораториях. Эффект от прививки оказался блестящим. Заболеваемость среди привитых уменьшилась в 10 раз. Превентивное вакцинирование и сейчас остается самым надежным способом избежать энцефалита.

Награда

В 1941 году группа ученых-участников всех трех экспедиций получила Сталинскую премию 1-й степени, высшую научную и творческую награду Советского Союза. Среди ее лауреатов не было Льва Зильбера, внесшего основополагающий вклад в данную научную победу. В 1940 году ученого арестовали по ложному обвинению, но даже в заключении он продолжил заниматься исследованиями. Освободили Зильбера в марте 1944-го, а уже в 1946-м Сталинскую премию присудили и ему.

За фундаментальную монографию «Эпидемические энцефалиты».

Автору открытия предъявили обвинения в попытке заражения Москвы энцефалитом и сокрытии факта заноса энцефалита в СССР японскими диверсантами. Версия о японцах возникла не случайно. Казалось, болезнь появилась внезапно, а в такой ситуации всегда есть соблазн обвинить в эпидемии чью-то злую волю. Тем более, японцы сами дали для появления теорий заговора повод.

Японский след

Императорская армия Японии действительно проводила исследования в области биологического и бактериологического оружия. Уже после Второй мировой войны стало известно о работе на территории Маньчжурии т. н. «Отряда 731» Квантунской армии. Бесчеловечные эксперименты, ставившиеся там на жителях Китая, признаны военными преступлениями. Однако, имеющаяся информация говорит о том, что в случае именно клещевого энцефалита японцы не располагали технологическими возможностями сколь-нибудь серьезного получения его вируса.

Послевоенные исследования проблемы подтвердили наличие природных естественных очагов клещевого энцефалита, включая не только Дальний Восток, но и европейскую часть СССР, в том числе и нашу страну. Внезапность же эпидемии 1930-х годов объясняется очень просто. Начавшееся интенсивное освоение этого региона страны привело к резкому росту населения таежных районов. Иксодовые клещи неожиданно получили легкую добычу, которая не имела никаких сведений об их опасности и не предпринимала никаких действий по своей защите. Результатом стал стремительное увеличение заболеваемости, а оно, в свою очередь, привело к поиску способов борьбы с вирусом и научному прорыву в этой области. Но, как показывает статистика, полной победы над клещом и его энцефалитом добиться не удалось. По крайней пока. И профилактика этой болезни по-прежнему остается очень актуальной для всех, кто посещает леса, а порой даже и городские парки, расположенные за многие тысячи километров от ближайшей тайги.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by