Великая зеленая стена. Зачем тратятся миллиарды долларов, чтобы остановить пустыню

Великая зеленая стена. Зачем тратятся миллиарды долларов, чтобы остановить пустыню

Эта война выглядит обреченной на поражение. Многие десятилетия напряженных человеческих усилий и десятки миллиардов долларов будто бы потрачены зря. Величайшая жаркая пустыня на Земле продолжает свое неумолимое наступление, и, кажется, ее не остановить. На самом деле это обманчивое впечатление. Да, во многом вина за ситуацию лежит на самих людях, но объективные процессы, которые повторяются уже много миллионов лет, имеют куда более определяющее значение. Когда-то Сахара была зеленой. По травам ее саванн бродили стада слонов, жирафов, бегемотов. Они пили воду из многочисленных озер, которые некогда украшали эти ныне безлюдные земли. И сам человек чувствовал себя там неплохо, оставив потомкам немало свидетельств своего комфортного существования. Но время неумолимо, и пески вновь вернулись, чтобы в будущем снова уступить свое место изобилию и процветанию. Тем не менее масштабные проекты по преобразованию Сахары нужны и сейчас. Хотя бы затем, чтобы местное население не голодало.

Бесплодные земли

Размеры Сахары сейчас с трудом поддаются осмыслению. Она протянулась от западного к восточному побережью Африки на 4800 километров, а ширина ее местами превышает тысячу километров. Эта огромная полоса, хорошо заметная из космоса, занимает почти треть континента, превышая площадь такой крупной страны, как Бразилия. И на всей этой колоссальной территории практически никто не живет. Люди, растения, редкие животные в основном встречаются у редких оазисов, источников живительной влаги, главного местного ресурса. Исключение — долины рек, из которых лишь одна — великий Нил — способна пересечь всю пустыню насквозь и не иссякнуть.

Всему виной — суровый, беспощадный ко всему живому климат.

В Сахаре существует обширная область устойчивого высокого давления. Воздух из верхней тропосферы опускается, нагревая и высушивая нижнюю тропосферу и предотвращая образование облаков. Их постоянное отсутствие обеспечивает беспрепятственное проникновение света и теплового излучения. Стабильность атмосферы над пустыней практически исключает осадки. В результате погода там обычно солнечная, сухая и стабильная, с минимальной вероятностью сколь-нибудь регулярных дождей. В пустыне существуют регионы (например, Танезруфт на юге Алжира или Тенере на западе Чада), где осадков не бывает годами. А жидкая вода — одно из основных условий существования жизни, по крайней мере в нашем сегодняшнем понимании этой проблемы. Но при этом по всей Сахаре разбросаны свидетельства совсем иного положения дел в относительно недавнем прошлом.

Рай на земле

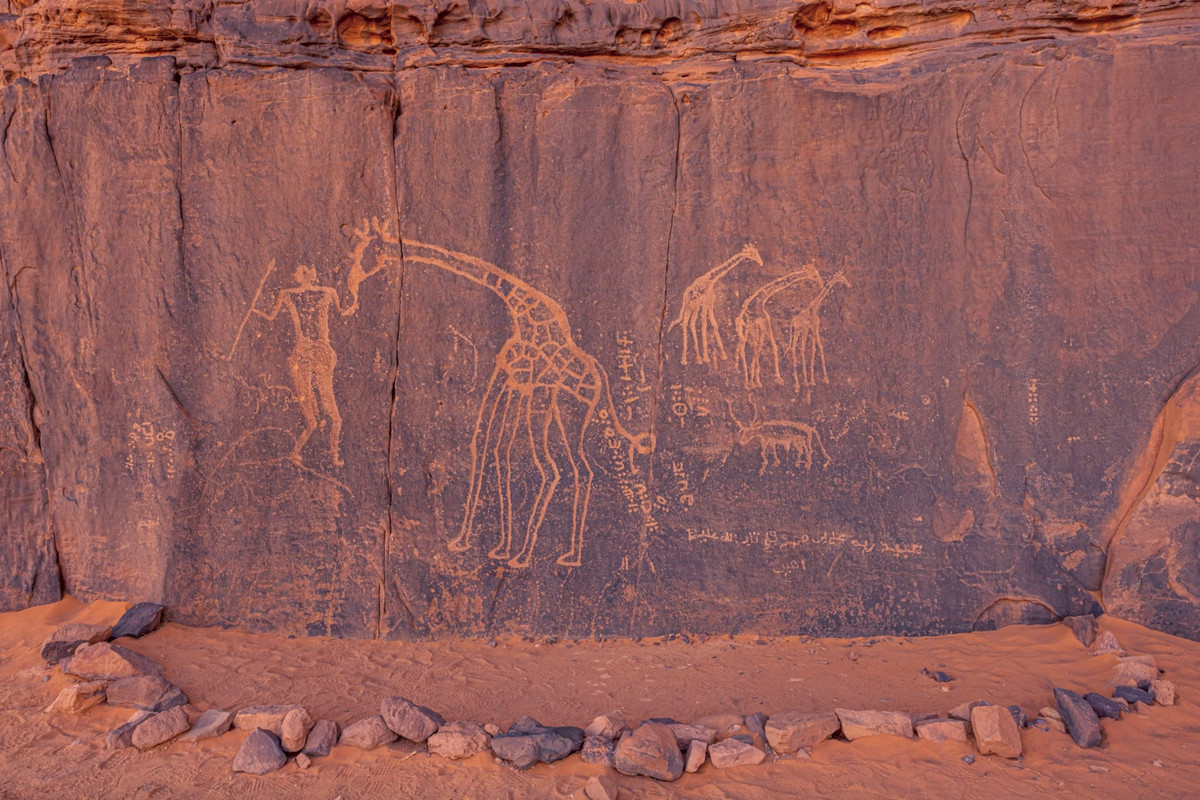

В начале 1850 года из ливийского Триполи выдвинулась европейская экспедиция, одним из участников которой был немецкий географ Генрих Барт. С большим трудом, потратив несколько месяцев, в октябре путешественники прибыли в город Агадес, южные ворота Сахары, сейчас расположенные на территории современного Нигера. По пути на юго-западе Ливии, среди дюн и гор Марзука, Барт обнаружил петроглифы, древние наскальные изображения, оставленные тысячи, а может, и десятки тысяч лет назад. Сюжеты были удивительные и включали множество охотников и странных животных, похожих на гиппопотамов и крокодилов. Но откуда в самом сердце величайшей пустыни мира могла взяться любящая воду фауна?

Да и зачем людям понадобилось забираться так далеко в абсолютно безлюдную местность, чтобы оставить какие-то рисунки?

Генрих Барт был в числе первых ученых, предположивших на основании этих пока косвенных данных, что некогда климат Сахары отличался от текущего, что охотники никуда не проникали, а были местными жителями, что крокодилы и гиппопотамы являлись заурядной окрестной дичью. Таких петроглифов, застывших в камне иллюстраций далекого прошлого, в пустыне потом нашли великое множество. А с ними — археологические свидетельства, подтверждавшие гипотезу Барта. Наконец, в XX и XXI веках свое веское слово сказали климатологи, окончательно сделавшие общепринятым мнение, что еще 7—8 тысяч лет назад Сахара была зеленой, там регулярно шли дожди, а ландшафт принципиально отличался от современного.

Зеленая Сахара

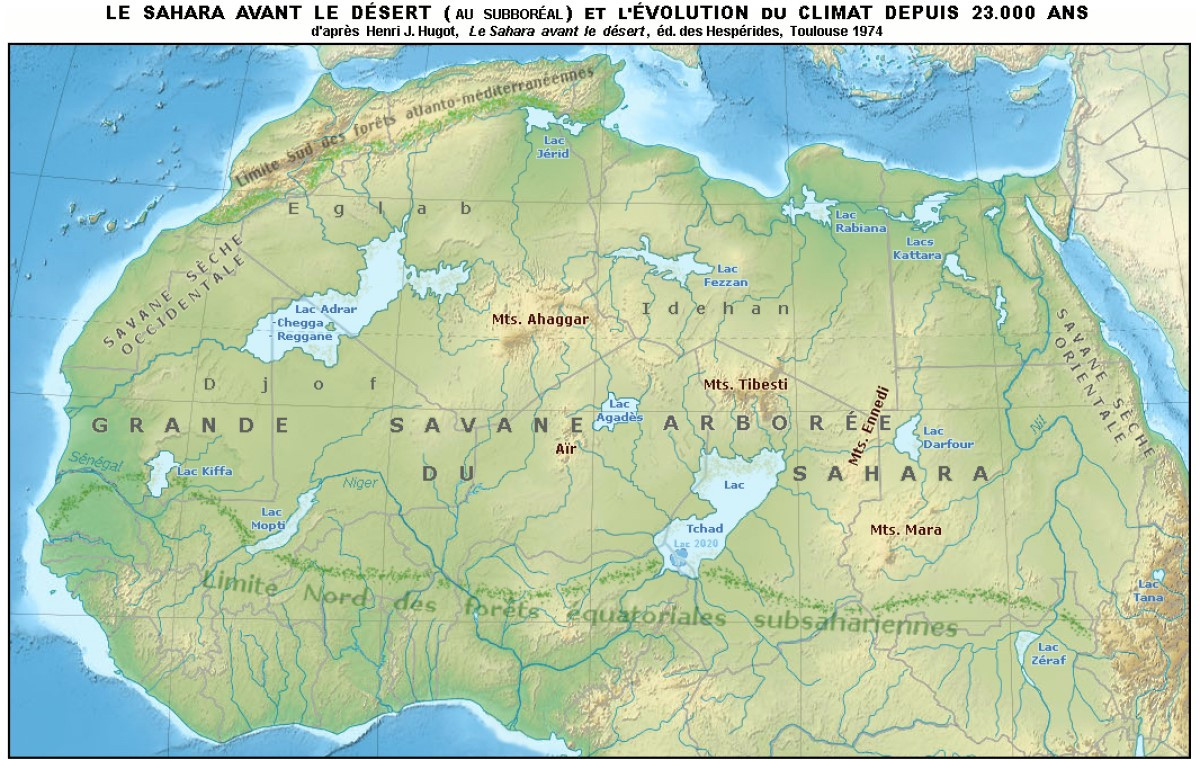

Если быть точным, Сахара множество раз была зеленой, после чего снова становилась пустыней. Ученые насчитали более 230 «влажных» периодов на ее территории, которые повторялись примерно каждую 21 тысячу лет. В это время пески постепенно исчезали, а поверхность нынешней пустыни покрывалась саванной растительностью и была похожа скорее на современный Сахель, регион к югу от Сахары. На ее территории существовали несколько огромных озер (остатком одного из них является современное озеро Чад), текли реки, паслись стада животных, ну и, конечно, жили люди.

По крайней мере, в то время, когда они оформились как отдельный вид.

Такая цикличность Сахары, постоянные переходы от влажных периодов к засушливым, вызвана долгосрочными трансформациями в североафриканском климатическом цикле, изменением мощности и направления муссонов, приносящих влагу. Сейчас пустыня находится в самом разгаре своего «сухого» цикла, но предполагается, что примерно через 15 тысяч лет все опять поменяется, в песках пойдут дожди, и прежнее изобилие вернется. Если, конечно, на Земле не произойдет некое непредвиденное катастрофическое событие.

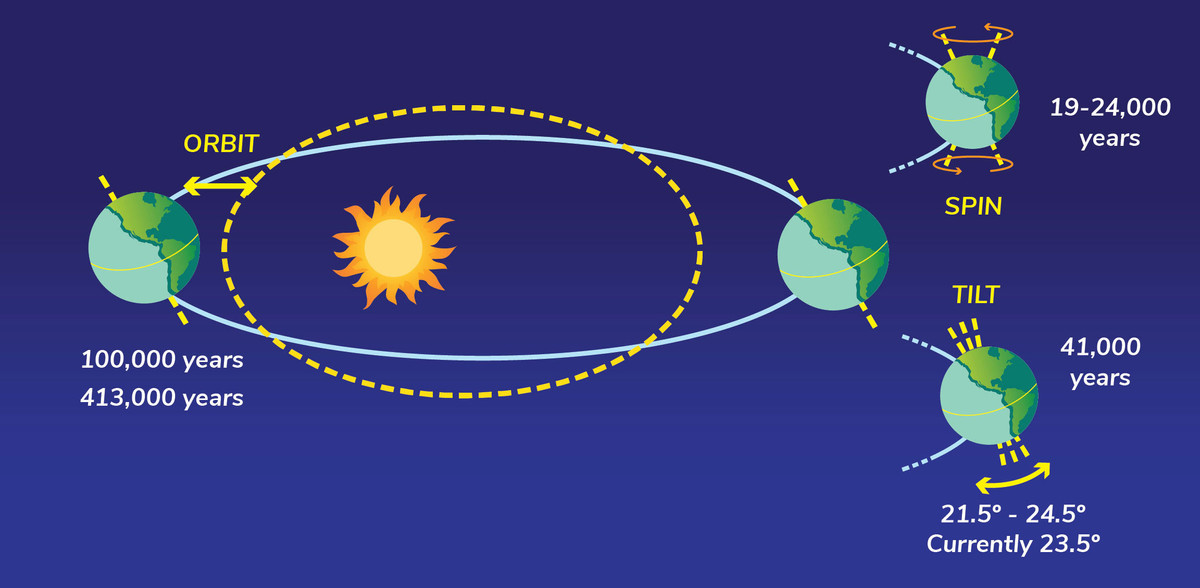

Земная ось

Почему же наблюдается такая четкость со сменой циклов каждые 20—21 тысячу лет? Дело в том, что ось нашей планеты, вокруг которой она вращается, не строго перпендикулярна орбите, по которой осуществляется движение вокруг Солнца. Ось Земли наклонена, благодаря чему в мире и происходит смена времен года. Но при этом ось не просто наклонена. Угол этого наклона варьируется от 22,1° до 24,5°, и цикл такого колебания занимает 41 тысячу лет. Всему виной гравитационные воздействия Луны и Солнца, а усиливает эффект тот факт, что Земля — это не идеальный шар, а геоид, сплюснутый с полюсов.

Планету, грубо говоря, можно сравнить с юлой, замедляющейся и меняющей положение своей оси.

При максимальном угле наклона оси высокие широты Земли начинают получать больше солнечной радиации. Экваториальные же, наоборот, меньше. При этом западноафриканские муссоны усиливаются, и дождливый пояс смещается из тропиков на север, в результате чего в него попадает и территория современной Сахары. Поэтому там наступает «влажный» период. Последний раз своего максимума угол наклона земной оси достигал примерно в 8700 году до нашей эры, как раз когда Сахара зеленела. Сейчас угол убывает, но через 15 тысяч лет в этих широтах вновь наступят благоприятные для жизни условия.

Опустынивание

Поэтому в существовании сейчас огромной пустыни в северной части Африки нет ничего необычного. Так было заведено на протяжении миллионов лет, и, скорее всего, так будет продолжаться еще миллионы. Другой вопрос, что человек своим негативным воздействием усиливает действие объективных факторов, не зависящих от его воли. Например, одомашнивание скота и переход к активному скотоводству вызвали искусственное уменьшение объема растительности. Это в свою очередь привело к увеличению отражательной поверхности земли и снижению испарения, что сказалось на объеме осадков.

Но и в данных условиях современная Сахара — далеко не худшее, что могло случиться с человечеством.

Например, во время максимального последнего оледенения 26—20 тысяч лет назад пустыня была существенно крупнее текущей. Граница аридной, засушливой зоны проходила на 500—800 километров южнее, чем сейчас. Озеро Виктория, крупнейшее из Великих Африканских озер, находилось в пересохшем состоянии, а Белый Нил являлся сезонной рекой. По сравнению с нынешним состоянием дел, в Африке жить было гораздо хуже.

Проекты преобразования природы

Другой вопрос, что сейчас население континента куда больше, чем в конце последнего ледникового периода. Все эти люди хотят есть и пить, а в районах, прилегающих к Сахаре, с каждым годом это делать было все сложнее. Пустыня постепенно наступала, а с ней уменьшалось и количество земель, пригодных к ведению сельского хозяйства. Неудивительно поэтому, что во второй половине XX века, когда закончилась колониальная эра и новые независимые африканские государства стали сами строить свою судьбу, появились и проекты, целью которых стала остановка опустынивания.

Первый проект, правда, предложил британский исследователь Ричард Сент-Барб Бейкер, совершивший в 1950-е годы масштабную экспедицию в Сахару. Он писал о необходимости создания т. н. «Зеленого фронта», 50-километрового буфера из высаженных деревьев, который должен был естественным образом прекратить увеличение площади пустыни и защитить местных жителей. Рецепт был проверенный: в 1930-е годы в США высадили т. н. «Защитный пояс Великих равнин», 220 миллионов деревьев, которые помогли в общем и целом решить проблему т. н. «Пыльного котла». В Советском Союзе после Великой Отечественной и последовавших засушливых лет реализовывался т. н. Великий план преобразования природы — высадка восьми лесных полос в степных и лесостепных районах СССР общей протяженностью более 5000 километров, строительство системы оросительных сооружений, каналов и водохранилищ, которые защитили поля и урожаи от суховеев, жарких юго-восточных ветров. В Африке решили пойти похожим путем.

Алжирский и ливийский проекты

В 1960-е годы в Алжире запустили масштабную инициативу, получившую название «Алжирская зеленая плотина». В течение нескольких десятилетий предполагалось высадить многие миллионы деревьев в тысячекилометровой полосе между границами страны с Марокко и Тунисом. Некоторое время проект последовательно реализовывался, но затем энтузиазм правительства страны постепенно испарился. Лишенные государственной защиты лесополосы начали вырубаться местным населением для собственных нужд, а довершила кризис атака южного походного шелкопряда, просто сожравшего сосновые деревья, которые использовались для создания «плотины».

В Ливии пошли другим путем. Во время правления полковника Каддафи там решили не останавливать пустыню деревьями, а использовать ее водные ресурсы для искусственного орошения сельскохозяйственных земель. Под песками Сахары на самом деле находится множество крупных подземных запасов воды, т. н. Нубийский водоносный слой. Его-то Каддафи и решил направить на нужды экономики своей страны. «Великая рукотворная река», масштабная система из скважин, трубопроводов и водохранилищ, доставляющих влагу из песков пустыни к северному побережью Ливии, где и жила основная масса ее населения, обошлась в десятки миллиардов долларов. Однако в итоге страна погрузилась в гражданскую войну, и ее новым вождям стало не до амбиций преобразователей природы.

Великая зеленая стена

Опыт Алжира и Ливии убедительно показал, что в одиночку справиться с Сахарой невозможно. Необходимо объединение усилий всех заинтересованных государств континента и решение проблемы комплексным образом. Всерьез такая идея впервые начала обсуждаться в первой половине нулевых, а затем ее оформили документально в рамках Африканского союза, главной континентальной интеграционной организации.

Проект назвали «Великая зеленая стена», ровно так же, как и аналогичную инициативу в Китае, где борются с пустыней Гоби.

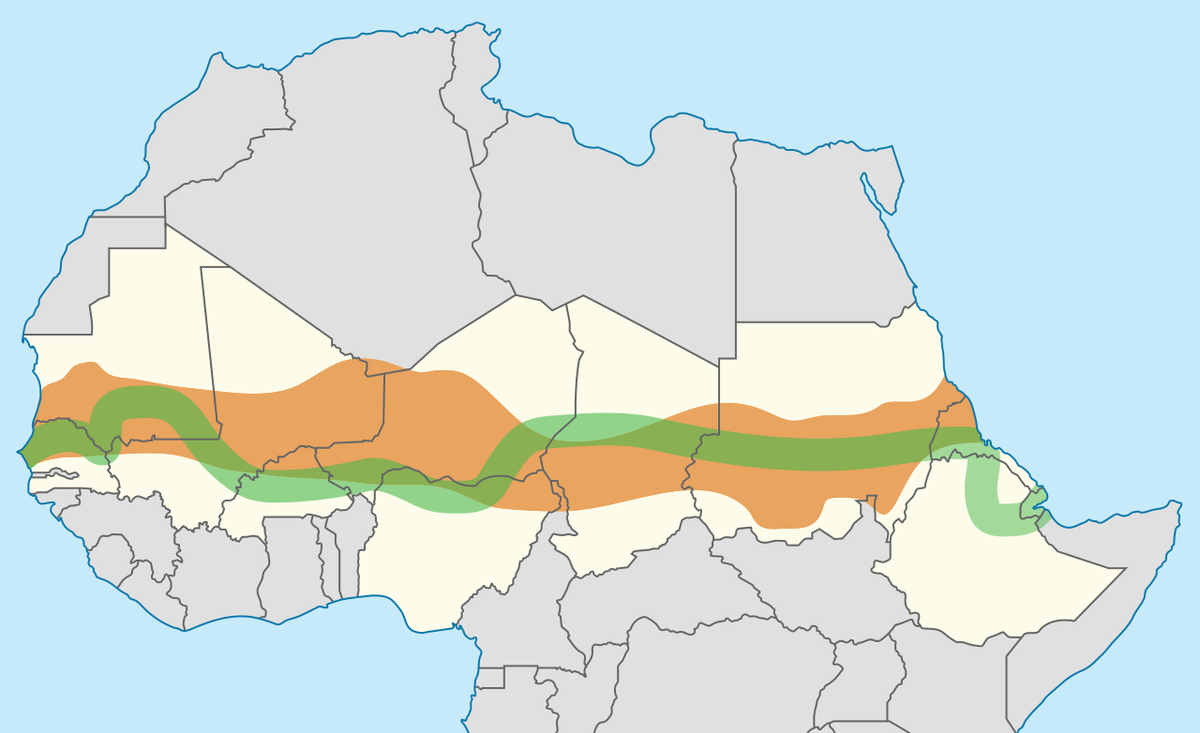

Начиная с 2010-х годов в полосе от Сенегала до Джибути высаживается лесополоса шириной 15 километров, будущий барьер на пути Сахары. Успехи пока невелики. За 15 лет рекультивированы лишь 20% из запланированных ста миллионов гектаров, прежде не обрабатывавшихся из-за влияния пустыни. Потрачено на эти цели при этом $2,5 миллиарда. Проблемы возникают и из-за недостаточного финансирования, и из-за политической нестабильности, и из-за периодических военных конфликтов. Но процесс идет, и его ни в коем случае нельзя останавливать. По крайней мере, если сохраняется желание улучшить качество жизни десятков миллионов человек, на существование которых Сахара оказывает непосредственное влияние. Пустыня возникла благодаря действию сил планетарного масштаба, и справиться с ней возможно лишь с помощью объединения усилий если не в планетарном, то хотя бы в континентальном масштабе.

Реклама

Дом 14.5 относится к группе «Лунный свет». Ее концепция вдохновлена редким явлением — лунной радугой: свет Луны и облака воплотились в благоустройстве двора и архитектуре. Детская площадка напоминает мир «Маленького принца», а фасады выполнены в небесной гамме с золотистыми акцентами.

Высота секций — от 7 до 10 этажей. 179 квартир от 20,6 до 79,8 м²: студии, евродвушки, трешки и четырешки, с террасами и двумя санузлами. Закрытый двор без машин, видеонаблюдение, уютные подъезды с естественным светом.

Подробности и условия покупки — на сайте.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by