Черная метель. Как разрушительные пылевые бури изменили Америку

Черная метель. Как разрушительные пылевые бури изменили Америку

«Птицы летели в ужасе перед этой бурей. Только те, у кого были сильные крылья, могли спастись. Остальные выбивались из сил, а затем падали на землю, чтобы разделить судьбу тысяч кроликов, которые уже погибли от удушья». Именно так описывал один из свидетелей происходившее сразу в нескольких американских штатах Среднего Запада в 1930-е годы. «Черная метель», как еще называли эту природную катастрофу, случалась даже в Чикаго и крупных городах Восточного побережья США — настолько масштабными оказались последствия потребительского отношения человека к природе. Точное количество жертв, причиной смерти которых прямо или косвенно стал «пылевой котел», так до конца и не известно. Зато очевидно, что произошедшее заставило миллионы людей бросить свои дома и фермы и в отчаянии переехать в города, где жизнь была лишь немногим лучше.

Великая колонизация

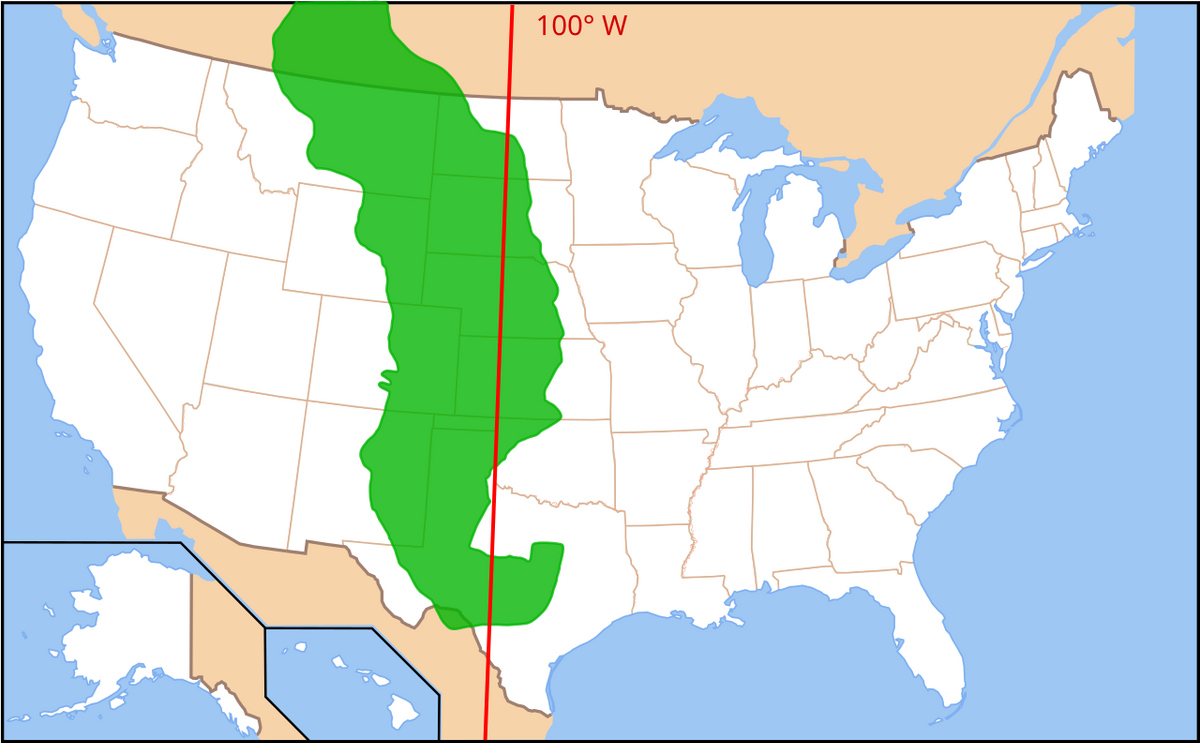

Окончание в 1865-м Гражданской войны в США и ввод в эксплуатацию Первой трансконтинентальной железной дороги четырьмя годами позже обратили внимание миллионов жителей восточных штатов и переселенцев из Европы на прежде не освоенные земли Великих равнин, степного плато, расположенного у подножья Скалистых гор. Граждане Соединенных Штатов могли получить участок площадью до 160 акров (65 гектаров) и вовсе за символические $10. Достаточно было начать обработку земли и строительство на ней жилых и хозяйственных построек, чтобы новая ферма перешла в собственность колониста по истечении пяти лет.

С Великими равнинами существовала одна проблема — полузасушливый климат.

Скалистые горы задерживали влагу с Тихого океана, а живительные осадки, формировавшиеся над Мексиканским заливом, предпочитали выпадать ближе к его побережью. Великим равнинам доставалось мало воды, которая к тому же распределялась по времени неравномерно. Существовали относительно влажные периоды продолжительностью в несколько лет, когда местные степи с черноземным слоем колосились сочной травой, а потом наступала длительная засуха, и солнце выжигало все живое. Это заставило федеральное правительство раздавать в прериях региона даже более крупные наделы, порой доходившие до 640 акров (260 гектаров). Считалось, что такой площади с учетом возможных неурожаев достаточно, чтобы прокормить обрабатывающую ее семью.

Спрос на зерно

Первые переселенцы в основном занимались на Великих равнинах скотоводством, но быстро выяснилось, что животные плохо переносят достаточно суровые местные зимы. Поэтому колонисты на рубеже XIX—XX веков переключились на земледелие и взялись за него с бескомпромиссным энтузиазмом. Все это совпало с очередным затяжным «влажным» периодом, что создало у переселенцев, особенно новых, ложное впечатление о климате. Этим настроениям подыгрывали и агенты, занимавшиеся распределением земли. «Дождь идет за плугом» — такие слоганы украшали рекламные плакаты, призывавшие переезжать в северный Техас или Оклахому.

При этом распашка прерий, конечно, никак ни влияла на количество осадков.

Освоение прежде девственных степей особенно активизировалось в годы Первой мировой и в первое послевоенное десятилетие. Нарушивший прежние торговые связи конфликт привел к увеличению в США спроса на зерновые. С ним увеличивались и цены на пшеницу, тем более что революции 1917 года и последовавшая за ними гражданская война убрали с мирового рынка российское зерно. Американские фермеры с удовольствием включились в погоню за «зерновым долларом».

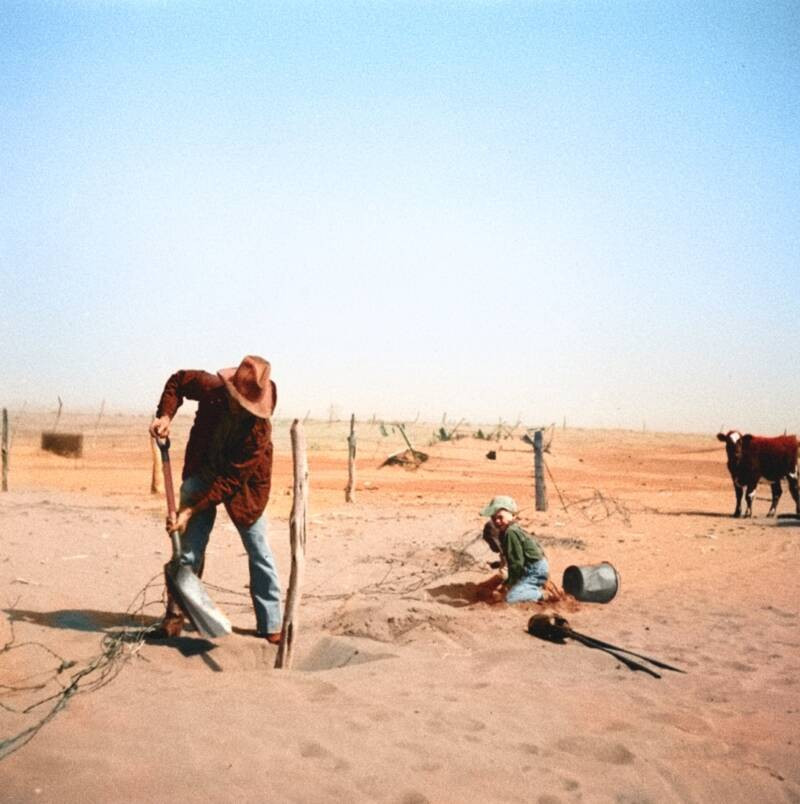

Убитая степь

Финальным фактором, приведшим вскоре к природной катастрофе, стала механизация распашки. Появление тракторов позволило не только увеличить ее масштабы, но и глубину. При этом владельцы ферм совершенно не понимали степную экологию вообще и состояние почв на Великих равнинах в частности. Пастбищные травы, прежде их покрывавшие, являлись не только кормом для водившихся там бизонов. Своими корнями они закрепляли плодородный слой почвы, задерживали в нем влагу и тем самым позволяли растительности выживать, когда влажные периоды неизбежно сменялись засухами.

В 1910—20-е годы миллионы гектаров оказались яростно перепаханы.

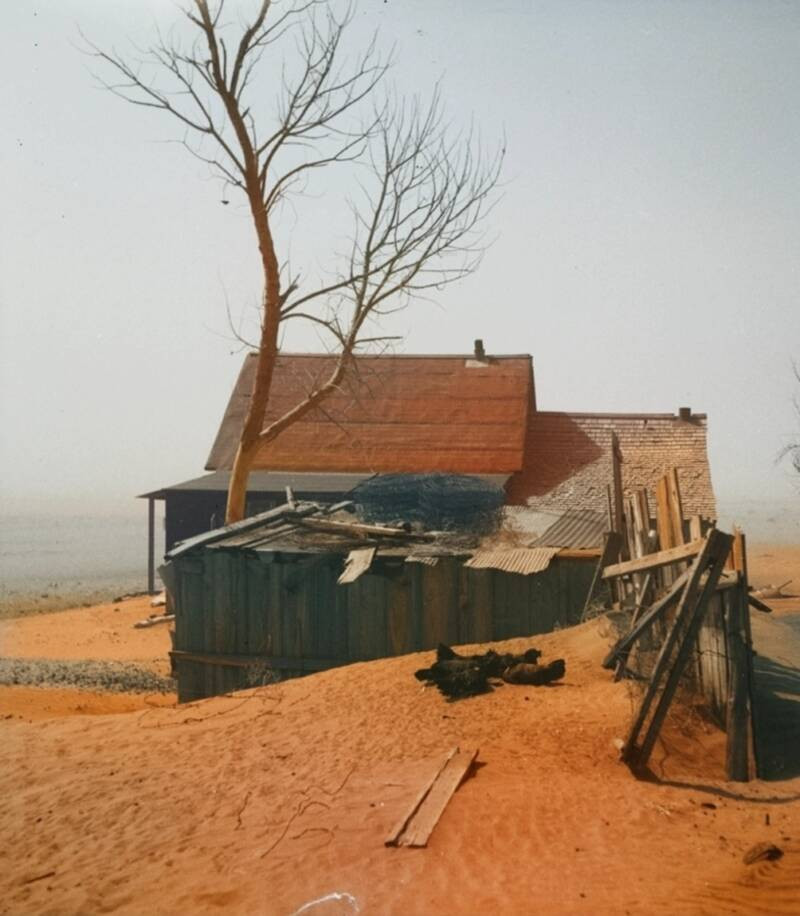

На месте травы выросла пшеница и другие зерновые. Севооборот практически не применялся. Какие-то противоэрозионные мероприятия не проводились. И площадь такой изуродованной земли только росла. То, что случилось в 1930-е, было в такой ситуации неизбежно. Достаточно было дождаться очередной длительной засухи, и в сочетании с характерными для Великих равнин сильными ветрами и отсутствием сколь-нибудь больших преград типа лесополос это дало невиданный прежде эффект.

Черное воскресенье

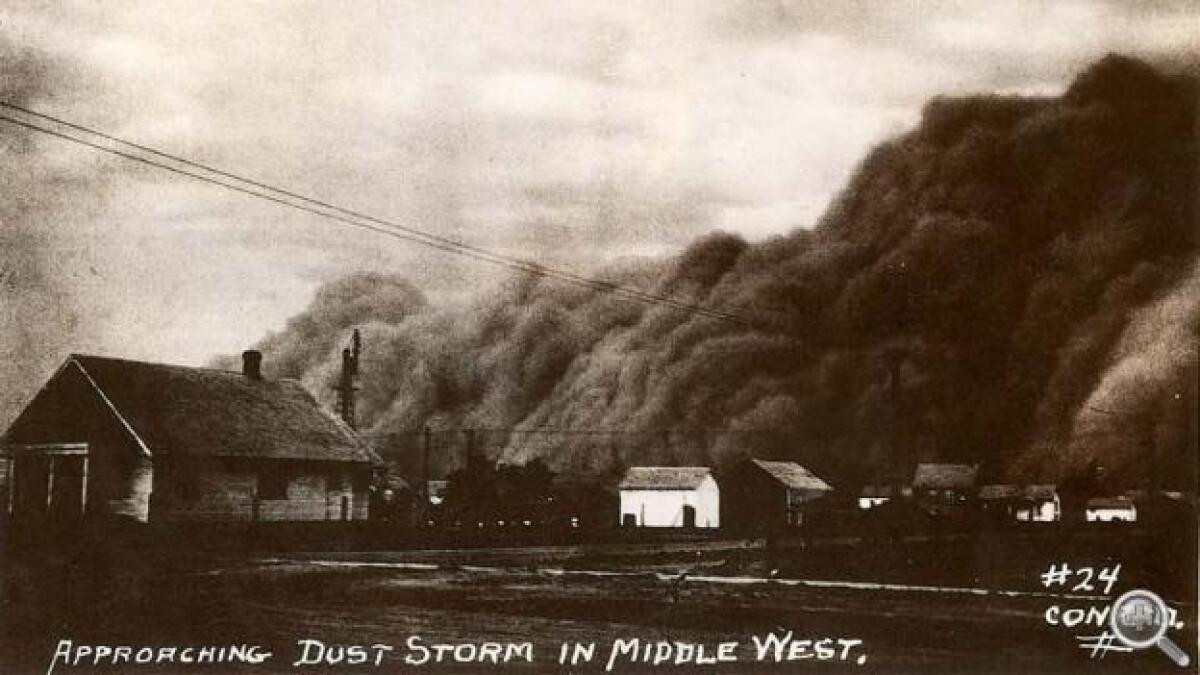

Первая пылевая буря случилась в Оклахоме 14 сентября 1930 года. Она напоминала песчаную бурю, характерную для пустынь, но отличалась цветом. Вместо желто-оранжевых облаков на ошарашенных такой метеорологической аномалией фермеров неслись черные или темно-серые облака. Это был тот самый некогда плодородный слой почвы, задерживать который было уже нечем. Иссушенный жарой, превратившийся в мелкую пыль, он поднимался в воздух ветром и отправлялся в путь на сотни и тысячи километров, оставляя за собой пустыню.

Вскоре жители Великих равнин поняли, что это не единичное явление, а часть системного экологического кризиса.

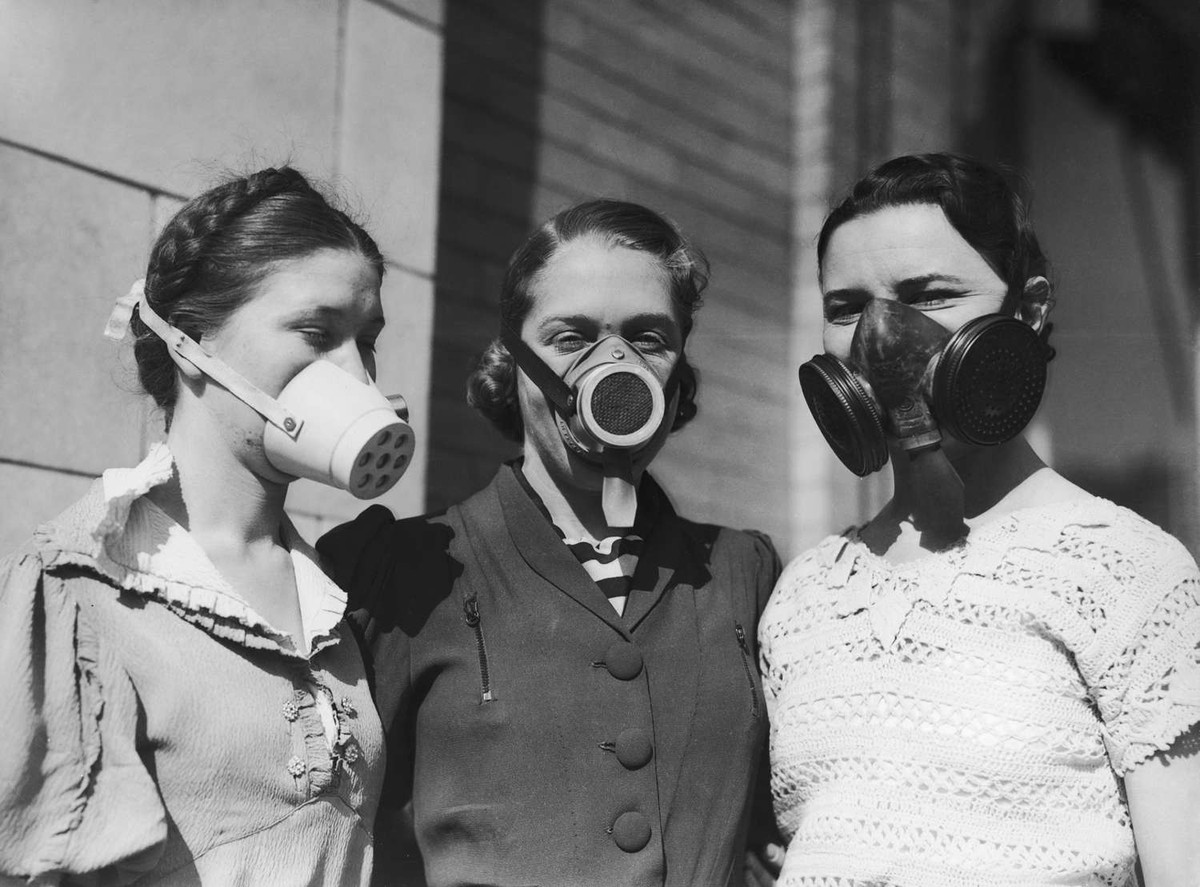

Пылевые бури повторялись, становились все чаще и мощнее, доходили до городов, находившихся далеко за пределами региона: до Чикаго и Вашингтона, Нью-Йорка и Бостона. Крупнейшее событие такого рода случилось 14 апреля 1935 года. Оно стало известно в США как «Черное воскресенье». Журналисты сообщали о городах в Оклахоме, где видимость упала до нуля, описывали улетающих птиц и разбегающихся кроликов, а также разряды статического электричества, предшествующие приходу «черной метели», которая проникала внутрь любых помещений, используя малейшие щели. Тогда же редактор информационного агентства Associated Press Эдвард Стэнли впервые использовал для обозначения пострадавших районов термин «пылевой котел», с которым серия природных катастроф и начала ассоциироваться впоследствии.

Исход

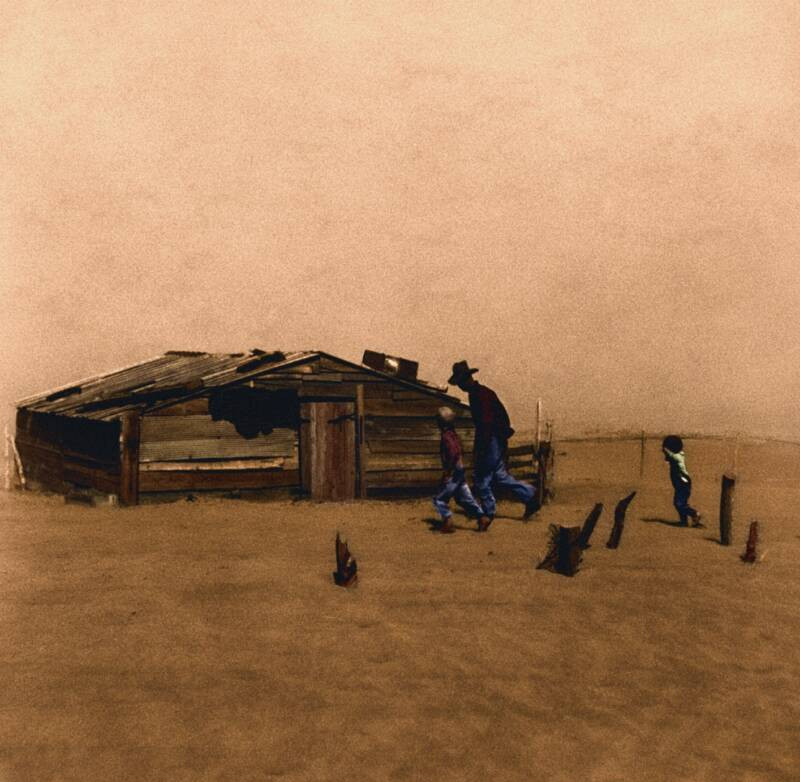

«В начале мая на 640 акрах нашей земли не больше травы или даже сорняков, чем на полу собственной кухни. И даже скудные остатки сухой прошлогодней травы унесены ветром», — писала своим родственникам в Калифорнию одна из пострадавших семей. Вместе с почвой бури унесли надежды жителей Великих равнин на хоть сколь-нибудь стабильное будущее. Накоплений от предыдущих удачных сезонов с дождями хватало максимум на пару лет неурожаев, но засуха все не заканчивалась. Люди остались без средств к существованию, без элементарной еды, и на каждой ферме рано или поздно приходилось принимать решение о переезде. Бросалось все, даже самое малое, чтобы было построено и посеяно.

Впереди была неизвестность.

Редким счастливчикам повезло найти приют в том же штате или у соседей, не так пострадавших от «черной метели». Многим пришлось уехать в основном в Калифорнию, где их ждали тяжелейшие сезонные работы на сборе цитрусовых фактически за одну еду. Еще одним выходом оказалось возвращение в города и попытка найти себе заработок там. Но в США еще бушевала Великая депрессия, и эта вынужденная миграция стала очередной ее человеческой трагедией. «Пыльный котел» за относительно короткий период покинуло в общей сложности три с половиной миллиона человека, обнаруживших, что их обманули. Дождь не следовал за плугом.

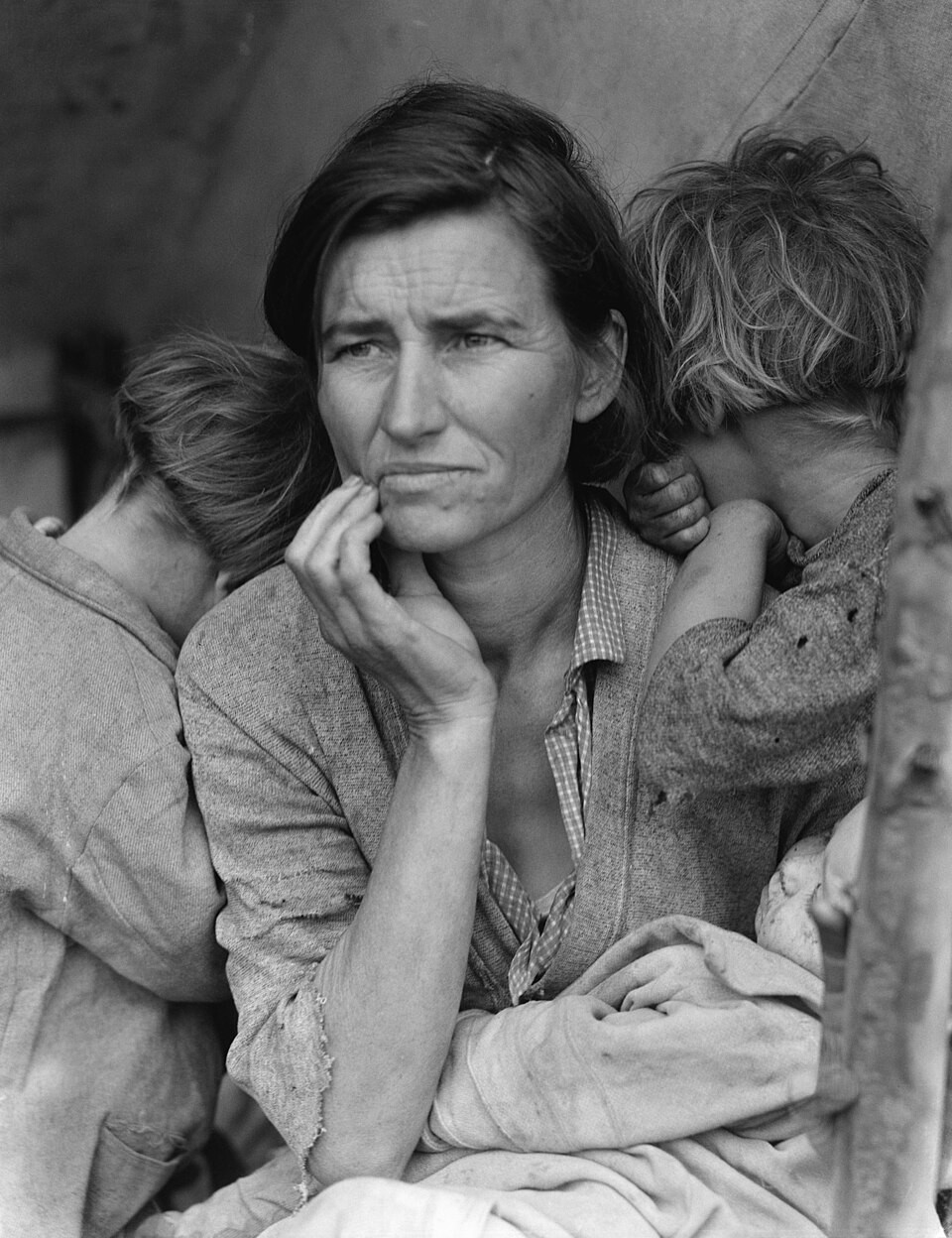

Влияние на культуру

Как ни странно, но трагедия этих несчастных беженцев стала источником вдохновения для создания ныне классических произведений американской культуры. Фермеры из Оклахомы стали главными героями романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева», опубликованного в 1939-м, и его экранизации, последовавшей годом позже. Доротея Ланж сделала в 1936-м свой знаменитый снимок «Мать-переселенка», ставший визуальным символом всей Великой депрессии и одной из самых известных американских фотографий XX века. «Пыльный котел» даже послужил прообразом мировой природной катастрофы в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар».

Но главное было все же в другом.

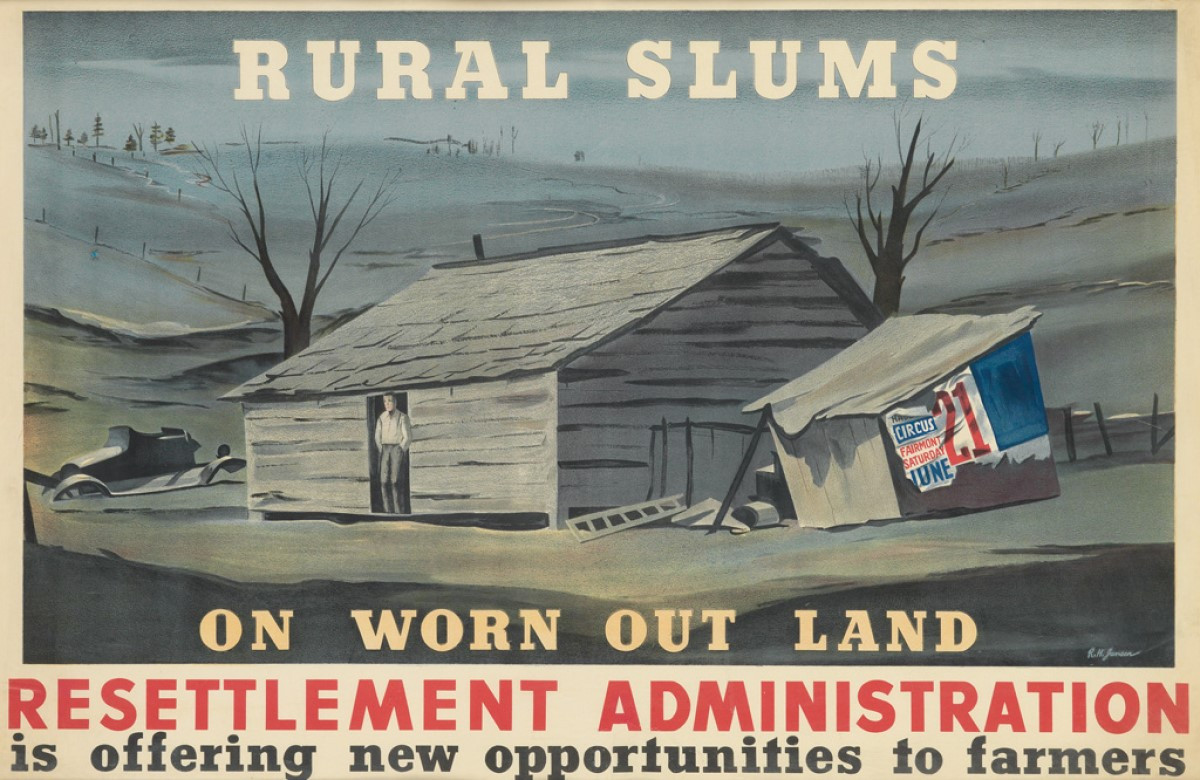

Произошедшее в Оклахоме и сопредельных штатах в 1930-е годы наконец-то заставило обратить внимание, в первую очередь государственное, на проблемы рационального землепользования. Столкнувшись с такими печальными последствиями экстенсивного сельского хозяйства федеральные власти США поняли, что колонизация ради колонизации ни к чему хорошему не приведет. И чтобы экологическое бедствие не привело к повторению бедствия социального, к освоению доставшихся территорий надо подходить с умом.

Новый курс Рузвельта

В 1933 году Овальный кабинет Белого дома занял новый президент — Франклин Делано Рузвельт. Новая администрация немедленно развернула широкомасштабную экономическую и социальную программу по преодолению последствий Великой депрессии. Среди мер, инициированных в первую очередь, был и ряд государственных мероприятий по управлению земельными ресурсами и сохранению почв.

Например, правительство организовало аэрофотосъемку всех Великих равнин и составило подробные карты их почв.

Выяснилось, что в значительной степени от эрозии пострадало 6,5 миллиона гектаров прежде плодородной земли только в Оклахоме и Техасе. В общей сложности деградацией в той или иной степени оказались затронуты до 80% территории региона. Уже в следующем, 1934 году в Соединенных Штатах сотрудники Лесной службы страны начали создание т. н. «Защитного пояса Великих равнин», системы ветрозащитных лесополос, которые должны были уменьшить скорость ветра, испарение влаги из почвы и ее эрозию. К 1942-му на полосе шириной в 160 км, протянувшейся от границы с Канадой до Северного Техаса, высадили 220 миллионов деревьев. Уход за ними возложили на местных фермеров, но государство оплачивало эту работу.

Борьба за почву

Администрация Рузвельта в принципе отличалась необычной для США степенью вовлеченности государства в разнообразные проекты на местах. Фермеров, оставшихся сражаться со стихией, принялись активно обучать новейшим методам сохранения почвы и борьбы с эрозией: полосному земледелию, контурной вспашке, севообороту. По причине консервативности этой части населения страны энтузиазм в использовании достижений агрономии и почвоведения стимулировался финансово.

То есть жители Великих равнин, ведшие современное сельское хозяйство, получали соответствующие выплаты из бюджета.

Также государство выкупало по повышенным ценам скот у фермеров, которые оказались не способны из-за пылевых бурь прокормить его сами на выветренных пастбищах. Таким образом, косвенно оплачивались их переезд и обустройство на новом месте. Среди голодающих распределялись пищевые рационы.

Уже к 1938 году благодаря принятым мерам площадь земель, находившихся из-за эрозии в группе риска, удалось сократить сразу на 65%. В 1939-м наконец закончилась и катастрофическая засуха, продлившаяся с небольшими перерывами целое десятилетие. Великие равнины вновь вступили во влажный период, что помогло начать восстановление сельского хозяйства в пострадавших штатах. Однако в ряде их округов вернуть прежнее плодородие так и не получилось.

Тем не менее урок, преподнесенный природой, запомнился целым поколениям, жившим на той земле.

И хотя тот же Кристофер Нолан дает пессимистический ответ на вопрос, повторится ли «черная метель», даже распространяя этот локальный феномен на всю планету хочется верить, что население «пылевого котла» не зря прошло через все испытания почти столетней давности.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by